Von

Sebastian Moll

schließen

Der Philosoph Frank Wilderson über die USA ein Jahr nach dem Tod von George Floyd.

Herr Wilderson, am 25 . Mai 2020 wurde George Floyd ermordet. Wie haben Sie den Tag erlebt?

Am deutlichsten erinnere ich mich daran, dass ich mit meinem Vater gesprochen habe. Er ist kein Revolutionär, wie ich das bin, sondern ein Joe-Biden-Wähler. Anders als ich glaubt er daran, dass es wert ist, Amerika zu retten und dass es reformiert werden kann. Er lebt nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Floyd umgebracht wurde. Er war von dem Mord unglaublich schockiert. Er hat immer wieder gesagt: „Wie kann jemand so etwas tun, wie kann jemand so etwas tun?“ Das hat mich ungeheuer traurig gemacht. Er ist 89 Jahre alt und was er mir im Prinzip zu verstehen geben wollte, ist, dass er in einem Land sterben wird, das schlimmer ist als zu dem Zeitpunkt, an dem er geboren wurde. Für ihn sind an diesem Tag alle die Hoffnungen, die er hatte, als er in den 50ern in den Norden gekommen ist, um dem Rassismus und den Lynchmorden zu entkommen, zerplatzt. Das habe ich aus seinen Worten herausgelesen.

Wo kam Ihr Vater her?

Er kam aus einer Kleinstadt in Louisiana, am Mississippi. Direkt auf der anderen Seite des Flusses trug sich 1853 die Handlung des 2013er Films „12 Years a Slave“ zu. Dort stand die Plantage, in welche der entführte Solomon Northrup verschleppt wurde. Er führte einen kleinen Gemischtwarenladen und war der Gründer der Bürgerrechtsorganisation NAACP in der Gegend. Mein Großvater ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Der Ku-Klux-Clan hat oft Kreuze auf seinem Grundstück verbrannt. Mein Vater hatte viel Glück, er konnte mit sieben Jahren nach New Orleans auf die Schule gehen. Und er hat 1958, als ich zwei Jahre alt war, ein Stipendium bekommen, um im Norden zu studieren. So sind wir nach Michigan und schließlich nach Minnesota gekommen, wo mein Vater eine Professur für Psychologie bekam.

Sie haben lange in Minneapolis gelebt, wo George Floyd starb. Wie haben Sie dort die Rassenbeziehungen erlebt?

Es war sehr kompliziert. Das Minneapolis der 60er und 70er Jahre war nicht wie das heutige. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis nach dem Vietnamkrieg war Minneapolis sehr skandinavisch geprägt. Es gab diese Fassade skandinavischer Sozialdemokratie, welche die rassistische Korruption überlagerte. Der Rassismus schlug einem also nicht so ins Gesicht wie anderswo. Wir haben zum Beispiel als Schwarze Kinder eine durchaus anständige Schulbildung genossen. Aber als es ab Mitte der 70er Jahre große Einwandererwellen aus Vietnam und Kambodscha und später aus Somalia gab, begann diese Fassade zu bröckeln und derselbe hässliche Rassismus trat zum Vorschein, den es überall gibt.

Sie sprechen in Ihren Aufsätzen viel davon, dass der aufgeklärte Linksliberalismus verlogen ist und seinen eigenen Rassismus leugnet. Wurde das von Ihrer Erfahrung in Minneapolis genährt?

Ich verbringe tatsächlich mehr Zeit damit, mich mit weißen Linksliberalen zu streiten als mit weißen Suprematisten. Und wir haben ja nach der Ermordung von George Floyd ihre tiefsitzenden anti-Schwarzen Einstellungen wieder erlebt.

Wie meinen Sie das?

Ich mag es natürlich nicht, sehr rasch auszubluten. Jemand wie Donald Trump lässt mich sehr rasch bluten. Aber Leute wie Bill Clinton und Joe Biden lassen mich auch bluten, nur eben langsamer. Unter dem Strich blute ich aber immer noch. Natürlich lebe ich als Schwarzer Mann der Mittelschicht unter Biden besser als unter Trump. Andererseits ist der anti-Schwarze Rassismus immer noch da. Das zentrale Problem ist doch dieses: Institutionen wie die Polizei sind einerseits rational strukturiert. Aber sie werden genauso von unterbewussten Fixierungen gelenkt. Und in diesem Unterbewussten manifestiert sich immer wieder das, was Abraham Lincoln einmal gesagt hat, nämlich, dass er sich keine Gesellschaft vorstellen kann, in der Schwarze als vollwertige Bürger existieren. Darauf kommen wir immer wieder zurück. Das kollektive Unterbewusstsein schafft es einfach nicht, den ehemaligen Sklaven wirklich in die Gemeinschaft zu integrieren.

Deshalb sind Sie „Afropessimist“.

Es gibt immer wieder Momente in denen man glaubt, die Dinge könnten sich verändern, so wie nach dem Tod von George Floyd. Das sind meist spektakuläre Fälle von Gewalt gegen Schwarze. Doch dann kommt die Welt zur Besinnung und realisiert, dass Schwarze Befreiung einfach zu riskant ist. Und dann einigt man sich auf ein paar kleine Reformen. Ich bin 65, ich habe das immer wieder gesehen: Emmett Till, Martin Luther King, Malcolm X. Niemand traut sich wirklich die Frage zu stellen, was passieren müsste, um Schwarzen Amerikanern echte Freiheit zuteil werden zu lassen.

+

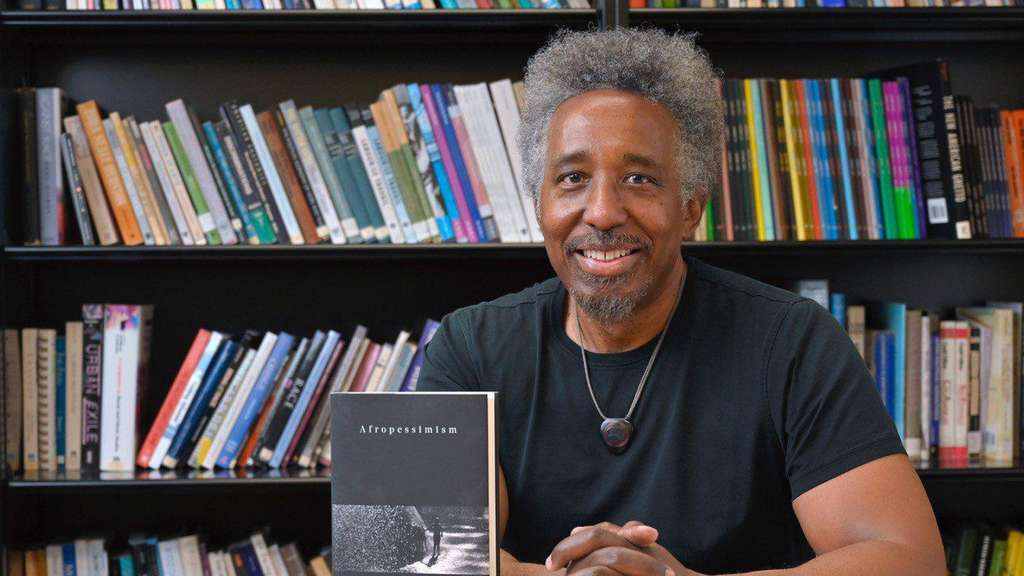

Der Philosoph Frank Wilderson.

© Privat

Was müsste denn passieren?

Der Sklave hat alles verloren. Er hat keine Orientierung im Universum. Dieser Verlust der Fähigkeit, in der Welt zu sein, bildet jedoch gleichzeitig die Grundlage für die Orientierung anderer. Es ist eine Symbiose. Man kann deshalb das System nicht reformieren. Es muss abgeschafft werden.

Zur Person

Frank Wilderson ist Philosoph und Literaturwissenschaftler an der University of California in Irvine. Er gilt als Mitbegründer der „Afropessimism“-Bewegung, die behauptet, dass es für Schwarze Menschen in westlichen Gesellschaften keine Hoffnung auf Befreiung oder Gleichberechtigung gibt, weil ihre Unterdrückung in den Gesellschaften selbst angelegt ist. In diesem Herbst erscheint sein autobiografischer Essay „Afropessimismus - Was es heißt schwarz zu sein“ im Verlag Matthes und Seitz.

Aber es gab doch unmittelbar nach Floyds Tod einen Moment, in dem eine breite Mehrheit in den USA das spezifische Problem der Gewalt gegen Afroamerikaner:innen zu verstehen schien?

Ja, den gab es. Aber dann wurde die Entrüstung darüber von weißen Linksliberalen, die andere Ziele verfolgen, korrumpiert. Es ist doch immer so: Wir ordnen unsere Ziele denen einer breiteren Bewegung unter und nicht umgekehrt. Wir werden dann Flüchtlinge in den Projekten anderer Leute und müssen hoffen, dass deren kleine Veränderungen auch etwas für uns abwerfen.

Sie meinen den Ruf nach Polizeireform, der nun auch die etablierte Politik erreicht hat?

Für die meisten Amerikaner ist Polizeigewalt nicht willkürlich. Es ist beispielsweise gezielte Gewalt gegen illegale Einwanderer, gegen Ureinwohner, die territoriale Ansprüche stellen. Für uns Afroamerikaner ist es jedoch etwas ganz anderes. Afroamerikaner werden von der Polizei ermordet, weil das spektakuläre Morden von Schwarzen für die psychische Gesundheit der Mehrheit der Bevölkerung notwendig ist. Das ist genau das, was die amerikanische Linke nicht begreifen will. Verstehen Sie, die amerikanische Polizei ist seit dem 18. Jahrhundert in erster Linie dazu da, Gewalt gegen Schwarze auszuüben. Man kann sie nicht reformieren. Es gehört zu ihrem Wesen, uns zu ermorden.

Was ist dann die Lösung?

Man kann sie nur abschaffen. Aber damit schafft man die USA ab, weil die USA ein Polizeistaat sind. Aber das ist für die amerikanische Linke zu radikal.

Haben Sie die breite Solidarität mit Black Lives Matter unmittelbar nach dem Mord von Anfang an zynisch gesehen?

Nein, ich hatte natürlich wider besseren Wissens Hoffnung. Ich glaube immer daran, dass sich etwas ändern kann, aber ich weiß auch, wie wirkmächtig das kollektive Unterbewusstsein ist. Es gibt immer wieder Momente, an denen auch die Linke die Wahrheit erkennt. 1968, kurz bevor er ermordet wurde, hat Bobby Kennedy gesagt, er sehe keinen Grund, warum Schwarze in den USA Gesetze befolgen sollten. Aber solche Momente, in denen so etwas herausrutscht, sind schnell vorbei, man merkt das und wird dann wieder rational. So war es auch bei George Floyd. Da wurden Stimmen laut, die Polizei sei nicht reformierbar. Doch dann gab es Wahlen, man musste Stimmen sammeln, man musste vorsichtig sein.

Welche Rolle hat 2020 die Wahl gespielt? Hat der Druck, zusammenzurücken, um Trump abzuwählen, Black Lives Matter verstummen lassen?

Mit Sicherheit. Und das ist genau der Grund, aus dem ich nie wählen gehe. Ich müsste bei jeder Wahl alles, woran ich glaube, verraten. Es ist doch so, dass kein Staat in der Geschichte der Menschheit mehr Massenmorde begangen hat als die USA – inklusive dem Dritten Reich und der Sowjetunion unter Stalin. Wir haben keinen demokratischen Staat. Wir haben einen Polizeistaat. Aber aus irgendeinem Grund hat das nicht die emotionale Bindung der Menschen an die USA abgeschwächt, auch nicht unter Linken. Das Unterbewusstsein macht die Menschen blind davor, zu sehen, was unmittelbar vor ihren Augen passiert.

Sie schreiben, dass das Spektakel der Gewalt gegen Schwarze konstitutiv für die US-Gesellschaft ist, angefangen mit dem Lynchen bis hin zu Videos wie dem von George Floyds Tod. Haben Sie das Video gesehen?

Nein, ich konnte es mir nicht anschauen, ich bekomme davon Albträume. Es gibt ein berühmtes Bild des Schriftstellers Richard Wright, auf dem er sich ein Foto von einem Lynchmord anschaut. Er ist da in einem völligen Schockzustand. Verstehen Sie, es ist für uns nicht möglich, so etwas zu sehen und nicht selbst 1000 Tode zu sterben.

Sie glauben also, dass die Gewalt gegen Schwarze niemals endet?

Das kommt auf die Zeitschiene an. Es gibt nach solchen Ereignissen immer Phasen relativer Ruhe, weil unter Weißen so etwas wie Reue einsetzt. Die westliche Gesellschaft tut sich schwer damit, sich selbst als mordende Maschine zu sehen. Aber das geht meist nicht sehr tief. Sehen Sie, es ist nicht unwahrscheinlich, dass 2024 Donald Trump wieder gewählt wird. Und dann werden wir zum Business as usual zurückkehren. (Interview: Sebastian Moll)