Über den angemessenen Umgang mit Tieren bei ihrer Thematisierung:

.

Früher, als ich noch über Kaufleute, Manager, Betrüger und Unternehmer Texte schrieb, gab es immer wieder Gegendarstellungen, Ärger, Klagen etc., von den darin „Thematisierten“, aber seitdem ich über Pflanzen und Tiere schreibe, passiert so etwas seltsamerweise nicht mehr. Dabei sollen sich letztere doch laut Darwin von den ersteren kaum unterscheiden – und umgekehrt. Die Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, kann als echte Darwinistin nur bestätigen, “dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“.

.

1. Kuhglocken-Streit in der Schweiz

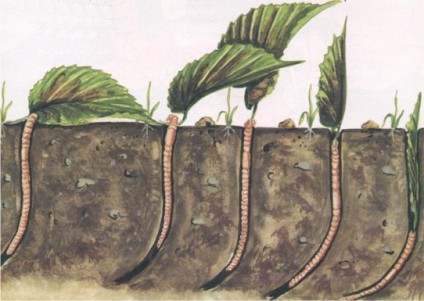

Der aus Thüringen stammende Alfred Brehm schrieb 1883 über das musikalische Gehör der Kühe im Thüringer Wald: „Jede Herde besitzt ihr eigenes vollstimmiges Geläute, und gerade in ihm suchen die Hirten ihren größten Stolz. Es gibt gewisse Tonkünstler, die Schellenrichter, die im Frühjahr von Dorf zu Dorf ziehen, um das Geläute zu stimmen. Jede Herde muß wenigstens acht verschiedene Glocken haben, die großer, mittlerer und kleiner Baß, Halbstampf, Auchschell, Beischlag, Lammschlag und Gitzer genannt werden. Man hat beobachtet, daß die Rinder das Geläute ihrer Herde genau kennen und verirrte Kühe durch dasselbe sich zurückfinden.“

In den letzten Jahren wurde immer mal wieder versucht herauszufinden, wie Kühe auf Musik im Stall reagieren: Bei klassischer Musik geben sie angeblich mehr Milch, bei Volks- und Rockmusik weniger. Mit Klaviermusik kann man sie auch auf der Weide von weither anlocken, wie ein argentinischer Pianist mit einer Herde auf Youtube vorführte. In Spanien beschallt die Familie Siebert 700 Kühe auf ihrer Priegola-Farm jeden Tag. „Es klappt nur mit Mozart“, sagt der Bauer. Seine Kühe würden damit täglich ein bis sechs Liter mehr Milch produzieren. Es gibt nicht wenige „Experten“, die in der Milchmenge einen Indikator für die Zufriedenheit einer Kuh sehen. Neuerdings wird in der Schweiz darüber geforscht und gestritten, inwieweit die Kühe von den Glocken um ihren Hals in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden.

Die Schweizer sind zu Recht stolz auf ihre Kuhkultur, Bauern und Sennerinnen genießen hohes Ansehen, die Kuhforschung hat weltweite Bedeutung. Als die Wissenschaftler jedoch untersuchten, ob Kuhglocken nicht die reinste Folter für die Kühe seien, gerieten die Agrarfunktionäre in Rage: Sie sollten sich lieber wichtigeren Dingen widmen, die Kuhglocken seien ein hohes Schweizer Kulturgut. Kunstschaffende schwärmen von der „Magie der Kuhglocken“, die Tourismuswerbung vom „Soundtrack der Alpen“. Als sich eine Bürgerinitiative gegen den Lärm der Glocken bildete, konterten die Milchbauern: Das seien alles Städter – mithin nicht ernst zu nehmen. Die Kuhforscher legten nach: Der Schallpegel der Glocken, bis zu 100 Dezibel, den auch Motorsägen erreichen, könne zu Gehörschäden und Verdauungsstörungen führen. Statt Glocken sollte man heute zur Ortung der Kühe besser GPS verwenden. Die patriotische Presse und die Bauern tobten. Auf Facebook bekriegte sich eine „Pro“ und eine „Contra Kuhglocken“- Partei. Das Zentrum für tiergerechte Haltung Tänikon gab zu bedenken, man müßte die Kühe selbst befragen. Auch der Wissenssoziologe Bruno Latour riet, den Kühen das Wort zu erteilen. Aber wie? Eine vorläufige Antwort gab eine Gruppe von Elefanten in einem indischen Forstbetrieb: Wenn sie nach Feierabend in den Wald entlassen wurden, fielen sie oft in Plantagen ein. Ihre Mahuts banden ihnen schließlich Kuhglocken um, damit die Bauern rechtzeitig gewarnt wurden und die Elefanten vertreiben konnten. Das funktionierte auch – bis zu jenem Tag, als die Elefanten das akustische Warnsignal ausschalteten und ungestört eine Bananenplantage abernteten: Sie hatten alle ihre Glocken mit Schlamm verstopft. Den Kühen müßte man auf den Almen erst einmal Schlammkuhlen einrichten, damit sie in dieser Sache entscheidungsfähig werden.

Leserbrief von Christoph Krolzig, 78337 Öhningen:

Wer schon mal entlaufene Rinder zusammen getrieben hat, kann sich das

nicht so richtig mit einem GPS Tracker vorstellen. Man rennt bergauf und

bergab, in Schweiß gebadet, bei Brillenträgern die Brille total

verschmiert, alle Sinne total angespannt. Man muss Entscheidungen in

einem Bruchteil von Sekunden treffen. Das geht manchmal durch Brombeeren

und Büsche, wodurch einem nachher schon mal die Kleider in Fetzen vom

Leib hängen können. Gute Ortskenntnisse sind gefragt und das Wissen um

die Psychologie der Kühe, welche wehrhafte Fluchttiere sind. Wenn eine

viel befahrene Straße, eine Bahnlinie oder ein Gemüsefeld in der Nähe

sind, bleibt keine Zeit inne zu halten, um an irgendwelchem Elektrokram

herum zu fummeln.

Kuhglocken funktionieren auch im Gewitter-, Sonnen- oder Schneesturm,

oder wenn bei einem Sturz das GPS verloren geht, oder bei der Kuh die

Batterie am Sender leer ist.

Kühe sind keine Elefanten. Wenn Kühe im Frühjahr vor dem Austrieb ihre

Glocken umgehängt bekommen, haben sie so ein Leuchten in den Augen und

eine nervöse Vorfreude befällt sie. Das ist wohl die pawlowsche

Konditionierung, weil die Glocken ihnen signalisieren, dass es jetzt

wieder auf die Weide geht, aber wenn ihnen die Glocken total lästig

wären, würden sie sich so nicht verhalten.

Ich rate jedem, der zu diesem Thema was zu sagen hat, zu einem

Sommerpraktikum auf einer Alm, oder bei einem Weidebauern. Das bringt

Realität in die Diskussion. Man nennt das auch Feld- (oder Wiesen-)

forschung.

.

Kuh-Denkmal "Us Mem" in Leeuwarden.

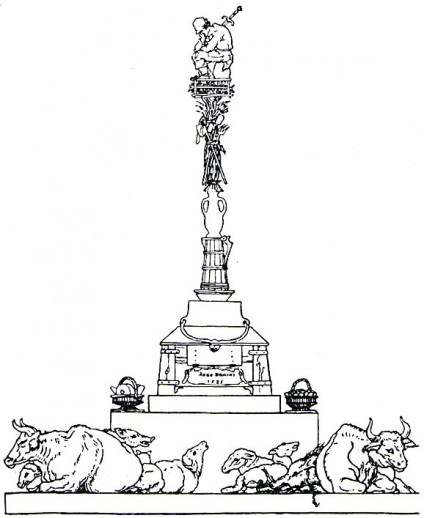

Bauernkriegsdenkmal-Entwurf von Albrecht Dürer .

Chrustschowscher Offenstall auf der LPG Tierproduktion "Florian Geyer" Saarmund..

2. Löwen und Schimpansen schießen

Mit den Löwen passieren seltsame Sachen. Das fing schon mit der Französischen Revolution an: 1792 erlaubte die Nationalversammlung eine Fortexistenz der königlichen Menagerie nur unter der Bedingung, dass der Löwe nicht mehr als „König der Tiere“ firmieren durfte. Dem kamen die Menageriekuratoren sogleich wissenschaftlich nach. Danach gehörte er bloß noch zu den „Katzenartigen“, ansonsten änderte sich nicht viel für ihn in Paris. Der Revolutionshistoriker Jules Michelet träumte jedoch etwa zur gleichen Zeit davon, die gefangen gehaltenen Löwen wie die Sklaven zu befreien – und ihnen die wahre Naturgeschichte vorzutragen.

2002 berichtete ‚Der Spiegel‘: „Der Tod des einäugigen Löwen Marjan im Zoo der afghanischen Hauptstadt Kabul hat Tierfreunde in aller Welt erschüttert. Er hatte die Invasion der Sowjetunion, den Bürgerkrieg, die Taliban und zuletzt die US-Bombenangriffe überlebt. Das Tier kam 1974 mit Hilfe des Kölner Zoos nach Kabul. Als vor einiger Zeit ein Taliban-Kämpfer in den Käfig kletterte, um seine Tapferkeit zu beweisen, fraß Marjan ihn. Der Bruder des Taliban warf daraufhin eine Granate auf ihn, weshalb er am Ende halb blind und lahm sein Dasein fristete. Marjan starb am Montag an Nierenversagen.“

Aber seit 2014 hat der Zoo in Kabul

wieder

einen neuen Löwen: „Die Welt“ schrieb: „Er fristete ein trostloses Dasein auf dem Dach einer Luxusvilla in Kabul – nun ist der Löwe Mardschan die neue Attraktion im Zoo der afghanischen Hauptstadt. Ein reicher afghanischer Geschäftsmann hatte vor etwa einem Jahr für 20.000 Dollar das Löwenjunge gekauft. Die Raubkatze hauste auf der Dachterrase seines Palastes in Kabul, ansonsten vernachlässigte er das Löwenjunge jedoch sträflich. Vertreter der Tierschutzbehörde nahmen es schließlich in ihre Obhut. Diese Woche präsentierte der Zoo den wieder aufgepäppelten Löwen als seine neue Attraktion. Nach Angaben des behandelnden Tierarztes Abdul Kadir Bahawi war Mardschan fast tot, ‚er konnte sich nicht mehr bewegen, nicht mal mehr seinen Kopf heben. ‚Wir wussten nicht, ob er überlebt. Aber unsere Bemühungen haben Früchte getragen, und er ist heute bei guter Gesundheit, er spielt gerne und ich denke, er mag uns sehr‘.“

Jetzt, im Sommer 2015, sorgt ein Löwe in Zimbabwe für Schlagzeilen: Cecil. Der 13jährige Rudelführer war die Attraktion des „Hwange National Parks“ – bis er Ende Juni von einem reichen amerikanischen Großwildjäger erschossen wurde. 2009 war Cecil mit seinem Bruder in einen Kampf mit einem Rudelführer geraten, wobei er verwundet und sein Bruder getötet wurde. Aber auch ihr Gegner war verletzt worden – so schwer, dass die Parkranger ihn schließlich erschossen. Cecil hatte sich derweil in einen anderen Teil der Parks zurückgezogen, wo er ein eigenes Rudel „erwarb“ und sich mit einem anderen Löwen namens Jericho anfreundete. Ihre zwei Rudel umfaßten zuletzt sechs Weibchen und ein Dutzend Kinder.

Cecil hatte man 1999 einen GPS-Chip unter die Haut transplantiert, seit 2008 wurde sein Leben von Zoologen der Oxford Universität wissenschaftlich begleitet. Er war an die Nähe der Menschen gewohnt, mit dem Auto konnte man sich ihm bis auf 10 Meter nähern, ohne dass er unruhig wurde. Das machte ihn laut Wikipedia „so populär“.

Benamt wurde „Cecil“ nach dem englischen Großwildjäger und südafrikanischen Politiker Cecil Rhodes, der 1889 Nord- und Südrhodesien (heute Sambia und Zimbabwe) unter britische Herrschaft brachte. Er gilt als einer der skrupelosesten Imperialisten. Sein Diamantenkonzern „De Beers“ besitzt noch heute faktisch das Welt-Diamantenmonopol.

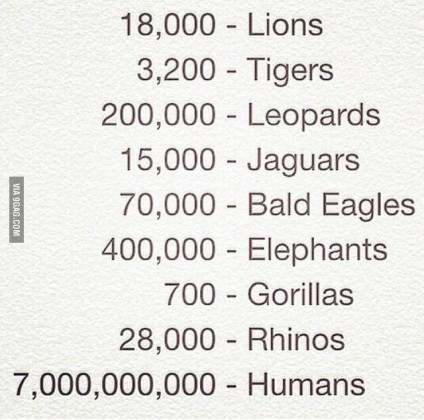

Der amerikanische Zahnarzt und Hobbyjäger Walter Palmer, der Cecil erschoß, zahlte angeblich 50.000 Dollar an den Jagdwild-Vermittler Theo Bronkhorst, um „Cecil“ zu töten. Dazu wurde der Löwe mit Fleisch aus dem Nationalpark heraus und auf ein Privatgelände gelockt, das einem Einheimischen namens Honest Ndlovu gehörte. Dort schoß Palmer mit Pfeil und Bogen (dpa spricht von einer Armbrust) auf Cecil, wobei er ihn verwundete, erst 40 Stunden später fand er ihn im Busch, wo er den Löwen erschoss. Anschließend trennte er Cecils Fell und seinen Kopf ab. Während Palmer sich kürzlich von den USA aus für seine Tat entschuldigte, wurden seine einheimischen Helfer festgenommen. Der Generalstaatsanwalt von Zimbabwe fordert die Auslieferung von Palmer. In den USA forderten inzwischen über 100.000 Menschen ebenfalls seine Auslieferung an Zimbabwe. Cecils Tod sei eine „vermeidbare Tragödie“ gewesen, die den Bedarf an strengeren Gesetzen verdeutliche, meinte ein demokratischer Senator im US-Kongreß während einer Debatte über Cecil. Das für Artenschutz zuständige US-Innenministerium schlug vor, den afrikanischen Löwen als gefährdete Art einzustufen.

Der amerikanische Zahnarzt und Hobbyjäger Walter Palmer, der Cecil erschoß, zahlte angeblich 50.000 Dollar an den Jagdwild-Vermittler Theo Bronkhorst, um „Cecil“ zu töten. Dazu wurde der Löwe mit Fleisch aus dem Nationalpark heraus und auf ein Privatgelände gelockt, das einem Einheimischen namens Honest Ndlovu gehörte. Dort schoß Palmer mit Pfeil und Bogen (dpa spricht von einer Armbrust) auf Cecil, wobei er ihn verwundete, erst 40 Stunden später fand er ihn im Busch, wo er den Löwen erschoss. Anschließend trennte er Cecils Fell und seinen Kopf ab. Während Palmer sich kürzlich von den USA aus für seine Tat entschuldigte, wurden seine einheimischen Helfer festgenommen. Der Generalstaatsanwalt von Zimbabwe fordert die Auslieferung von Palmer. In den USA forderten inzwischen über 100.000 Menschen ebenfalls seine Auslieferung an Zimbabwe. Cecils Tod sei eine „vermeidbare Tragödie“ gewesen, die den Bedarf an strengeren Gesetzen verdeutliche, meinte ein demokratischer Senator im US-Kongreß während einer Debatte über Cecil. Das für Artenschutz zuständige US-Innenministerium schlug vor, den afrikanischen Löwen als gefährdete Art einzustufen.

Absurderweise wurden und werden in den Zoologischen Gärten jedoch immer wieder Jungtiere geradezu massenhaft getötet, weil die Löwen sich auch in Gefangenschaft fleißig vermehren – und es nicht genug Abnehmer für ihren Nachwuchs gibt. Für die freilebenden, die immer weniger werden, ebenso wie die ihnen zur Verfügung stehenden Freiflächen, gilt wenigstens in Zimbabwe nun, dass die Großwildjagd dort rigoros verboten wird.

Das Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie fand daraufhin einen zivilisatorischen Kompromiß, dem die Doppelbedeutung von „shoot“ – Erschießen und Filmen – zugrunde liegt: Die Forscher hatten in den letzten Wäldern einiger westafrikanischer Staaten „Kamerafallen“ aufgestellt. Diese lieferten ihnen 7000 Stunden Material. Sie werden von den Wissenschaftlern in kurze Sequenzen aufgeteilt und ins Netz gestellt. Und dann sollen wir (User) uns einzelne Teile davon ankucken und all jene Stellen markieren, wo ein Schimpanse durchs Bild läuft. Ihn sozusagen virtuell erschießen. Die Primatenforscher müssen dann nicht das ganze Material alleine sichten, wir – „Citizen-Scientists“ – leisten die Vorarbeit für sie, als eine Art Treiber, um, wie es heißt, „neue Erkenntnisse über die Lebensweisen und Vorkommen wildlebender Schimpansen in unterschiedlichen Lebensräumen“ zu gewinnen. Die Leipziger versprechen sich davon „Hinweise zur Entstehung des modernen Menschen.“ Also wie wir wurden was wir sind.

Literatur:

Über wirkliche Löwen: Joy Adamson: „Frei geboren. Eine Löwin in zwei Welten“ (1960), „Die Löwin Elsa und ihre Jungen“ (1962) und „Für immer frei. Elsas Löwenkinder finden eine neue Heimat“ (1962)

Über metaphorische Löwen: Hans Blumenberg: „Löwen“ – In vielen Jahren hat Hans Blumenberg in der Literatur, der bildenden Kunst und der Philosophie die unterschiedlichsten Löwenbilder und -geschichten gesammelt und sich seine Gedanken dazu gemacht. So auch über die Löwen des Henri Rousseau, die er als „verhinderte“ Löwen bezeichnet, denn Rousseau habe das Paradies gemalt. Paradiese aber „sind dadurch definiert, daß in ihnen Löwen am wenigsten das sein können, was sie sind, zugleich aber an ihrem Wesen nicht leiden können...“

Weltweit sind neben Adlern die Löwen – einzeln oder gleich mehrfach – das beliebteste Staatssymbol: in Indien, Singapur, Burma, Sri Lanka, Kenia, Malawi, Äthiopien, Luxemburg, Belgien, Bayern, Rumänien, Tadschikistan, Georgien und Armenien beispielsweise.

.

.

.

.

.

3. Das Walblasen

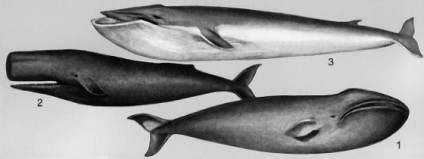

Wale können auf zweierlei Weise Atemluft ausblasen. Einmal durch ihre Atemlöcher auf der Kopfoberseite und zum Anderen durch den Mund. Wie wir müssen sie beim Tauchen die Luft anhalten, damit sie lange genug unter Wasser bleiben können und tief genug kommen, um Nahrung zu finden. Einige Arten können bis zu zwei Stunden tauchen, dazu speichern sie in ihrem Blut und ihren Muskeln Sauerstoff. Ist ihre Luft verbraucht, tauchen sie auf und stoßen diese durch ihre Atemlöcher aus – was wie eine Fontäne aussieht. Seeleute berichten, dass manche Wale sich einen Spaß daraus machen, die Fontäne so auszustoßen, dass die Schiffsmannschaft naß wird. Außerdem stinkt ihre ausgeblasener Atem unangenehm und ist laut.

Die andere Möglichkeit, Luft auszustoßen, besteht darin, dass sie Luft aus dem Mund blasen. Der „Berliner Kurier“ zeigt auf seiner Internetseite ein Video, auf dem Beluga-Wale unter Wasser Ringe blasen. Dazu formen sie ihren Mund – ähnlich wie Tabakraucher, die Ringe ausstoßen – zu einem Kussmund.

„Spektrum.de“ erwähnt Buckelwale, die „Blasenjagden“ auf Fische veranstalten. Sie treiben zu mehreren einen Schwarm nach oben, „dann produzieren sie regelrechte Blasenvorhänge, indem sie Luft ins Wasser ablassen, um die Beute weiter zu konzentrieren, bevor sie schließlich mit weit geöffnetem Maul senkrecht aufsteigen, um ganze Schwärme auf einmal zu verschlingen.“ Die Autoren teilen allerdings nicht mit, ob die Wale ihre „Blasenvorhänge“ mit den Atemlöchern bilden oder mit dem Maul oder mit beidem. Der in arktischen Gewässern lebende Grönlandwal besitzt wie alle Bartenwale zwei Blaslöcher, mit denen er zwei Fontänen bis zu vier Metern hoch blasen kann. Der Blauwal sogar bis zu zehn Meter. Zwar blasen die Wale ihre verbrauchte Atemluft schon aus, bevor ihr Blasloch aus dem Wasser herausragt, so dass Wasser mit hochspritzt, aber ihre Fontäne besteht z.T. auch aus Schleim, der in den Atemwegen sitzt und mit ausgestoßen wird.

Der Meereszoologe und Walforscher Boris Culik vom Institut für Meereswissenschaften der Universität Kiel erwähnt ferner, dass eine gehörige Portion Wasser auch der Atemluft selbst entspringt: Im Körper des Wals hat die Luft eine Temperatur von 37 Grad. Sie ist mit Feuchtigkeit gesättigt. Kommt sie beim Ausatmen aus dem Nasenloch herausgeschossen, dehnt sich die Luft aus und kühlt ab. Dabei kondensiert der Wasserdampf augenblicklich zu kleinen Wassertröpfchen. Der feine Nebelstrahl unterscheidet sich von Walart zu Walart. Der Pottwal zum Beispiel atmet nicht senkrecht nach oben aus, sondern 45 Grad zu Seite. Walfänger und geübte Beobachter können die Meeressäuger schon von weitem an der Höhe und der Form ihrer Fontäne identifizieren.

Zu den geübtesten Beobachtern zählen die von der Waljagd lebenden Ureinwohner Kamtschatkas, Alaskas und der Aleuten, während die Zoologen lange Zeit nur fragmentarische Kenntnisse von den Walen besaßen und z.T. männliche und weibliche Wale als zwei Arten begriffen. Das änderte sich mit dem romantischen Dichter und Hüter des Herbariums im Berliner Botanischen Garten Adelbert von Chamisso und dessen 1824 veröffentlichte Abhandlung über Wale. Dazu schreibt die Literaturwissenschaftlerin Marie-Theres Federhofer – in den „siberian-studies“: „Chamisso verwendet darin die Kenntnisse einer Urbevölkerungsgruppe, und es gelingt ihm, dieses Wissen in die Ordnung eines europäischen Wissenschaftsverständnisses hinein- und weiter-zuvermitteln. Bereits im Titel seiner Schrift (Cetaceorum maris Kamtschatici imagines ab Aleutis e Ligno Fictas) weist Chamisso darauf hin, dass er sich hier des Wissens von Aleuten, also von Einheimischen bedient. Diese besuchte er während seiner Weltreise zweimal, in den Sommern 1816 und 1817. Chamissos Wissen über Wale ist mithin das Resultat von Übersetzungsprozessen: Das mündlich überlieferte Wissen der Aleuten wird in eine europäische Form der Wissenspräsentation übersetzt, sie werden verschriftlicht und einem europäischen Denkstil, der zoologischen Systematik, angepasst...Im historischen Rückblick berührt es schmerzlich, dass sich Chamisso ausgerechnet zu einem Zeitpunkt ernsthaft mit den Kenntnissen der Aleuten auseinandersetzte, als diese brutal von russischen Pelzhändlern unterdrückt und versklavt wurden.“ Und gleichzeitig die Wale durch europäische und amerikanische Walfänger fast ausgerottet wurden. Sie bejagten die Wale im Ochotskischen Meer und in der Bering-See so exzessiv, dass die von diesen Tieren lebende und alle Teile verwertende Bevölkerung Kamtschatkas (Itelmenen, Korjaken, Ewenen, Aleuten) Hunger litt. Heute gehören nur noch 2,5 % der Bevölkerung zu den Ureinwohnern Kamtschatkas.

Im Prinzip hat sich wenig geändert – wie ein nordamerikanischer Indianer einem Ethnologen erklärte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“

3a. Aufschreiben:

Ein Junge meinte: „Moby Dick – ist das nicht ‚Amerikka‘: der Leviathan oder Behemoth... Den ein fanatischer Verrückter à la Obama bin Laden zur Strecke bringen wollte?“ „Aber nein,“ antwortete seine kleine Schwester und lachte: „So heißt doch der kleine dicke Junge aus der Adalbertstraße, mit dem bin ich im Kinderladen gewesen.“ Man sieht, die Moby-Dick-Rezeption ist noch weit davon entfernt, sich auf einen Nenner bringen zu lassen. In einer solchen Situation hilft es, sich wieder auf den Urtext – den Roman von Herman Melville – zu besinnen. Dort heißt der Verrückte „Kapitän Ahab“. Und so hieß dann auch eine kleine Caféhaus-Kette in Kalifornien, weil deren Besitzer meinte, wie Gregory Peck auszusehen. Sein zunächst expandierendes Unternehmen wurde aber von Käptn Ahabs Gegenspieler auf dem Walfängerschiff, dem vernünftigen Steuermann Starbuck, d.h. von der „Starbucks Coffee Company“, in den Konkurs getrieben. Inzwischen beweisen weltweit Millionen zufriedene Starbucks-Kunden täglich, dass die Jagd auf den weißen Wal weiter geht – auf vernünftige Weise. Und dass Melville ein großartiger US-Autor ist. Der Berliner Büchertisch in der Gneisenaustrasse hatte kürzlich sein Schaufenster mit allen deutschen Ausgaben des Romans Moby Dick seit 1927 und aus Ost- und Westdeutschland dekoriert. Zwischendrin hat man etwas verschämt einen Bildband von Walschützern aufgestellt.

„So lange wie es KZs für Wale gibt, wird es auch welche für Menschen geben,“ hatte der Pariser Anthropologe Claude Lévi-Strauss einst gemeint. Seitdem gibt es mehr Wal- und Delphinschützer auf der Welt als Wale und Delphine. Insbesondere die Schwertwale und die Delphine werden heute weniger gejagt und getötet als „artgerechten“ Intelligenz- und Kommunikations-Tests unterworfen. Im Endeffekt kam dabei bereits heraus, dass für sie – ebenso wie für die höheren Affen – eigentlich längst die Menschenrechte gelten müßten.

Auf der Internetseite der Universität Weimar findet sich der Eintrag: „Heute gilt die Geschichte der Jagd nach dem weißen Wal nicht nur als herausragender Beitrag zur Weltliteratur, sondern als Zeugnis einer geradezu seismographischen kulturellen Selbstbeobachtung des 19. Jhds., die auch an unsere Gegenwart noch entscheidende Fragen stellt.“ Genannt werden:

„Fragen der Geopolitik und Globalisierung, der Versicherung und Technik, der kulturellen Identität und ihrer transnationalen Auflösung, des Kolonialismus und Imperialismus, der Territorialisierung und Deterritorialisierung; Fragen nach den Gegensätzen von Staat und Wirtschaft, von Land und Meer, von Universalismus und Partikularismus, von Macht und Norm, von Geld und Moral.“

An der Uni Weimar traf sich seit 2006 jährlich eine zwölfköpfige Gruppe von Kulturwissenschaftlern – mit dem Ziel, „jedes der 135 Kapitel von ‚Moby Dick‘ samt der Paratexte zu kommentieren. Das Projekt eines ‚historisch-spekulativen‘ Gesamtkommentars fragt dabei nach den Gründen für die enorme Bedeutung von ‚Moby Dick‘ für die Selbstbeschreibungen unserer Kultur und nach den Ambiguitäten und der Zerrissenheit des Symbols in Form eines weißen Wals, den es in allen sieben Weltmeeren zu jagen gilt.“ Heraus kam dabei jetzt eine 135 Texte lange Serie der Vierteljahreszeitschrift des Fischer-Verlags „Neue Rundschau“, in der das Weimarer Autorenkollektiv jede Menge neue Fakten um die Fiktion „Moby Dick“ anhäuft.

.

Wale (Photo: Spektrum.de

.

.

4. Der Götterbaum, auch Baum des Himmels genannt

Der chinesische Götterbaum (Ailanthus altissima) dürfte inzwischen der in Berlin verbreiteste Laubbaum sein. 250 Jahre lang hat man vergeblich versucht, ihn hier heimisch werden zu lassen. Lenné pflanzte ihn ins Palmenhaus auf der Pfaueninsel. Wenn sein Stamm astlos ist, ähnelt der Götterbaum mit seiner Krone aus Fiederblättern einer Palme. Man nennt ihn auch „Ghettopalme“.

Erst 1945 – als Berlin in Schutt und Asche lag – fing der Götterbaum an, sich hier zu vermehren – und wie. Nach dem Mauerfall hat seine Berliner Population noch einmal enorm zugelegt. Das Götterbäumchen wächst aus Spalten zwischen Gehsteig und Mauerwerk und kommt listig zwischen Hecken hoch. Fast kann man sagen, es breitet sich heimlich aus: eine „gelbe Gefahr“, inzwischen zählt man Ailanthus zu den „100 schlimmsten invasiven Arten“. Ich sehe ihn nicht so. Es ist noch nicht lange her, dass ich ihn identifiziert habe. In Ulrich Gutmairs Buch über die Nachwendezeit: „Die ersten Tage von Berlin“ geht es u.a. um den amerikanischen Essigbaum (Rhus typhina – ein Strauchgewächs), das sich in Berlin ausbreitet. Die Indianer haben einst aus seiner inneren Rinde eine hellgelbe Farbe für ihre Kriegsbemalung gewonnen. Mich haben dagegen Heiderose Häsler und Iduna Wünschmann in ihrem Buch über „Berliner Pflanzen“ für den chinesischen Götterbaum begeistert, auf den ich nun an allen Ecken und Enden stoße. Und seitdem behaupte ich, Gutmairs Sumachgewächs Essigbaum ist in Wahrheit ein Götterbaum – ein Laubbaum und kein Strauch. Desungeachtet sehen sie sich ähnlich und sind auch gleich vermehrungsfreudig. Die Gärtner raten, sie nur in Betoneinfassungen auszupflanzen. Der anspruchslose und widerstandsfähige Götterbaum breitet sich unterirdisch aus, bis zu drei Meter im Jahr, daneben aber auch durch Samen. Dazu braucht es mindestens zwei Götterbäume, denn sie sind getrenntgeschlechtig. Um aus dem Zierbaum eine Nutzpflanze zu machen, führte man in Wien einst neben dem Götterbaum auch den Götterbaum-Spinner ein: ein schöner brauner Nachtfalter aus China, der an den Flügelenden eine schlangenaugenähnliche Zeichnung hat. Seine Raupen leben von Götterbaumblättern. Nach ihrer Verpuppung läßt sich aus ihrem Kokon eine Seide – die sogenannte „Eri-Seide“ – herstellen: haltbarer und billiger als die übliche, laut Häsler und Wünschmann.

Als Schmetterling (Imago) ist er seinem Götterbaum auch freiwillig nach Europa gefolgt. Man kann sagen: der Götterbaum und der Ailanthus-Spinner leben in einer engen Beziehung, auch wenn letzterer nicht zur Befruchtung der Baumblüten beiträgt, sondern nur seine Raupen sich von den Blättern ernähren läßt, die seine einzige Nahrung bilden, denn als Imago nimmt er keine Nahrung mehr zu sich. Man kann deswegen noch weiter gehen und sagen: Dieser Falter ist eine Ausweitung des vom Tageslicht lebenden Götterbaums in die nächtliche Luft...Ein Spaß, den der Baum sich etliche Blätter kosten läßt.

Kein Spaß sind dagegen die Feldzüge gegen den Götterbaum und damit gegen den Götterbaum-Spinner. Der Invasionsbiologe Ingo Kowarik schreibt: „Seine Bekämpfung hat im Mittelmeerraum bereits hohe Kosten verursacht. Als wirksame Methode zu seiner Vernichtung erwies sich, den Baum zu fällen und die Austriebe mit Glyphosat (Monsanto) zu behandeln. In den USA setzt man den Rüsselkäfer Eucryptorrhynchus brandti ein, um ihn biologisch zu bekämpfen.“

.

Leserbrief:

Ihren Schlußsatz hat nicht der Berliner Invasionsbiologe Ingo Kowarik gesagt, sondern die unbekannte Wikipedia-Autorin des Eintrags „Götterbaum“. Professor Kowarik kommt darin zwar zu Wort, jedoch mit einer Vermutung, warum dieser Baum erst ab 1945 vermehrt in Erscheinung trat: Vor 1945 waren offene Flächen verhältnismäßig selten und diese wurden zu intensiv gepflegt, um den Aufbau einer spontanen Population zu ermöglichen. Dies würde auch erklären, warum der Götterbaum seine Vermehrung nach 1989 noch einmal forcieren konnte: Jedoch nicht, wie Sie nahe legen, weil die Mauer fiel, sondern weil etwa zur selben Zeit der Neoliberalismus derart griff, dass z.B. in den Gartenbauämtern der Bezirke nur noch ein Zehntel der Belegschaft übrig blieb, mitunter nur noch drei Leute, die für alles Fremdfirmen beauftragen, die dann schlechtbezahlte, mißmutige und unbedarfte Hilfskräfte die Arbei machen lassen. In anderen Worten: Die Grünanlagen, an denen die Stadt reich ist, werden nicht mehr „intensiv gepflegt“, sie verwildern, was dem Öko-Zeitgeist entgegenkommt, da man von „naturbelassen“ spricht und sich über „Langgraswiesen“ freut. Auch Sie haben z.B. mal eine Lobeshymne auf eine völlig verwilderte Brachfläche bei Karow-Nord veröffentlicht. Neoliberalismus das heißt auch Gentrifizierung – und damit Ghettobildung, also ein adäquates Umfeld für die „Ghettopalme“. Was Sie bei dem Götterbaum nicht erwähnen, ist, obwohl es Ihnen angeblich an einer gesteigerten Aufmerksamkeit für diese Pflanze nicht fehlt, dass der Widerstand der Bürger gegen ihn zunimmt: Immer öfter greifen sie heimlich zur Axt. Und am nächsten Tag gibt es wieder einen Götterbaum weniger. So geschehen bei dem wirklich hübsch palmenartig gewachsenen Götterbaum in der Grünanlage der Jugendkunstschule Pankow. An der Wendeschleife der Straßenbahn am Mauerpark wurden die Äste der Götterbäume sogar einfach nur abgeknickt. Und die taz, die wegen ihres Neubaus, der acht Eschen weichen sollen, Ärger mit einer Baumschützer-Initiative in der Nachbarschaft bekam, entschärfte den Streit, indem es erst mal die Götterbäume an der anderen Grundstücksseite fällen ließ.

Joachim Steinke, stud.bio.

.

Junger Götterbaum am Straßenrand (Photo: Wikimedia-Commons)

.

.

5. Die griechische „Tiertragödie“ – und wie ihr begegnet wird

Homer besang sie noch, die fleißigen Holzfäller, die Arkadiens Wälder für den Schiffsbau vernichteten. Aber schon 400 Jahre später beklagte Platon in seinem Fragment gebliebenen „Kritias“ die Folgen – Erosion und Humusschwund: „Übriggeblieben sind nun im Vergleich zu einst nur die Knochen eines erkrankten Körpers, nachdem ringsum fort geflossen ist, was vom Boden fett und weich war, und nur der dürre Körper des Landes übrigblieb.“

Mit den griechischen See-Eroberungen verschwanden die Wälder und mit den Wäldern die Tiere. Mit diesen, vor allem aber mit der türkischen Vereinahmung des Landes um 1460, verschwanden dann auch die Griechen selbst, wenn man dem italienischen Religionshistoriker Francesco Carotta glauben darf: Für ihn ist Griechenland noch heute türkisiert, ersichtlich schon an der Schafskultur. Die Griechen betrieben Rinderzucht – und opferten ihren Göttern mitunter bis zu 5000 Rinder auf einmal. Die Schafzucht – das ist sozusagen die letzte Fruchtfolge eines ausgebeuteten Landes: Danach kommt nur noch Bau-Erwartungsland und Tourismus.

Also: An Tieren gibt es heute in Griechenland sehr viele Schafe, eine Menge Ziegen, einige wenige Esel, und ganz viele verwilderte Hunde und Katzen. Bis in die Siebzigerjahre konnte man in allen deutschen Tierhandlungen auch noch griechische Landschildkröten für ein paar Mark kaufen. Elias Canetti berichtete, dass in England schon vor dem Ersten Weltkrieg alle Kinder eine griechische Landschildkröte hatten. Sie wurden zumeist als Kinderzimmerkompromiß eingesetzt: Die Kinder wollten unbedingt einen jungen Hund – und die Eltern erlaubten ihnen dann gnädigerweise eine pflegeleichte Schildkröte – mit der Folge: „Die Zerstörung ihrer angestammten griechischen Lebensräume und ihre Beliebtheit als Haustier haben den Schildkrötenbestand inzwischen stark gefährdet und Schutzmaßnahmen für ihren langfristigen Erhalt unabdingbar werden lassen,“ schreibt eine Tierschutzoreganisation. Eine andere – griechische – behauptet dagegen und generell: „Griechenland ist reich an Tierarten.“ Den Autoren fallen dann aber an Land nur „Eidechsen, Bienen, Hummeln, Libellen und Heuschrecken“ ein, vor denen sie quasi warnen: „Man muss sich daran gewöhnen, dass die Insekten in südlichen Ländern wesentlich größer sind als im Norden. Sie wirken mitunter schon ein wenig beängstigend.“ Im Gegensatz zu den 125 Schmetterlingsarten, die es dort noch geben soll – vor allem im berühmten „Tal der Schmetterlinge“ auf Rhodos. Bei den Eidechsen unterscheidet man, ebenso wie bei den Schlangen, noch mehrere in Griechenland lebende Arten, auf Samos soll es sogar das eine oder andere Chamäleon geben. Außerdem leben in Griechenland mehrere Fledermausarten.

Wo Schafe sind gibt es auch Geier, in Griechenland gleich mehrere Arten. Der Steinadler heißt dort kretischer Goldadler. Auf Lesbos will man Seidenreiher und Flamingos gesehen haben.

Im Wasser sind ebenfalls, wie es heißt, „viele Tierarten zu Hause, was auch für die gute Wasserqualität spricht. Krebse, Einsiedlerkrebse und Fische flüchten, trotzdem ist Vorsicht angesagt, gerade wenn Seegras die Sicht versperrt. An Felsen und Steinen im Wasser sind oft Seeigel zu finden. Die Stacheln sind Mörderisch...“ Wieder eine Warnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es mit den Fischen in den griechischen Gewässern nicht mehr weit her ist. Ein Bekannter wurde dort im letzten Jahr dennoch oder deswegen von einer Muräne gebissen. Freude machte ihm dafür der Anblick zweier Delphine.

Aber bleiben wir an Land: In den Resten der Wälder Nordgriechenlands soll es angeblich noch einige Wildkatzen, Luchse, Wölfe und Marder geben. Im Westen, entlang der albanischen Grenze, Braunbären und im Süden neben Wildziegen noch Schakale.

Darüberhinaus gibt es auf Kreta einige endemische Arten wie die Kretische Wildziege (Kri-Kri), die Kreta-Stachelmaus und den kretischen Dachs. Früher war Kreta ein „Vogelparadies“, die meisten waren allerdings Zugvögel, die dort nur Rast machten. Heinz Sielmann, Deutschlands bekanntester Tierfilmer und einer der wichtigsten Pioniere seines Genres, begann seine Film-Karriere auf der „Insel der Glückseligen“, wie Homer Kreta nannte. 1944 kam er dort als Unteroffizier hin, durfte jedoch gleich im Auftrag des Reichsjagdamtes mit dem Filmen von Bartgeiern und Bezoarziegen in den Bergen beginnen. Auf diese Weise bekam er angeblich nichts von der starken kretischen Partisanenbewegung und den Geiselerschießungen der Deutschen mit, die die Insel 1941 erobert hatten. Ebensowenig dann von den Kreta zurückerobernden Engländern, die ihn mitsamt seiner Ausrüstung gefangen nahmen, nach London verfrachteten und ihm befahlen, sein Filmmaterial bei der BBC zu schneiden. 1947 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen. Weil seine drei Kreta-Filme so gut angekommen waren, bekam er gleich eine Anstellung bei der British Film Division. Von dort ließ er sich an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) nach Hamburg versetzen, wo er dann für den damals noch englischen NDR Naturfilme drehte – und dabei reich und berühmt wurde.

Die Sielmann-Biographen Clemens und Köhncke schreiben: „Bei einem Projekt über Spechte leistete er Pionierarbeit beim manipulativen Filmen des Inneren von Spechtbauten durch Auftrennen des Baumes und Einfügen einer Glaswand. Sein daraus entstandener Film ‚Woodpecker‘ übertraf bei seiner Ausstrahlung durch die BBC 1954 sogar die Einschaltquoten der Fußballweltmeisterschaft in Bern.“ Sechs Jahre zuvor hatte er bereits mit großem Erfolg seinen ersten „Naturtonfilm“ – „Lied der Wildbahn“ in deutschen Kinos gezeigt. 1960 fuhr er auf der Yacht des Unterwasserfilmers Hans Hass zu den Galapagos-Inseln, wo er u.a. Galapagosfinken filmte. Der Kinofilm „Galapagos“ war Sielmanns erste Eigenproduktion, weitere folgten. In den Siebzigerjahren übertraf er mit seinen TV-„Expeditionen ins Tierreich“ den Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek an Beliebtheit. Ab 1982 drehte Sielmann vor allem Filme über die letzten Tierparadiese in Europa – Kreta bzw. Griechenland war nicht mehr dabei.

2010 wurde in Athen ein „Rotbuch der bedrohten Arten in Griechenland“ vorgestellt. Darin wurden mehrere hundert der fast tausend untersuchten Tierarten als vom Aussterben bedroht gelistet. Der Schutz dieser Artenvielfalt sei genauso wichtig wie der des archäologischen Vermächtnisses des Landes, erklärte S. Giokas von der Griechischen Zoologischen Gesellschaft anlässlich der Vorstellung des Rotbuchs. Zu den am meisten bedrohten Tieren gehören die Süßwasserfische, bei denen 37 der untersuchten Arten als bedroht gelistet wurden. Ähnlich sieht es bei den Vögeln aus. Von 422 in Griechenland lebenden Vogelarten konnten für 122 Arten ausreichende Daten gesammelt werden. Mit dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte, 62 Arten – vor allem Wasser- und Raubvögel, bedroht sind. Gefährdet sind auch mehrere Delphinarten, die Mittelmeer-Mönchsrobbe ist sogar kurz davor auszusterben. Für diese Misere ist die griechische Ökonomie verantwortlich, denn, wie die taz schrieb, „Wilderei, industrielle Landwirtschaft, Überfischung, Städtebau und die Verschmutzung von Wasser und Grundwasser tragen zur Vernichtung der Arten bei“.

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ (laut Hölderlins „Patmos“-Hymne) – und deswegen sind dann auch in Griechenland die deutschen Tierschützer besonders stark vertreten: Allerdings helfen sie dort nicht den vom Untergang bedrohten Arten, sondern im Gegenteil, den unter ihnen wildernden Hunden, die, ähnlich wie in der Türkei, von ihren Besitzern verstoßen, verletzt und verkrüppelt wurden. Dazu heißt es auf einer Internetseite: „Griechische Hunde (und natürlich auch Katzen) haben den gleichen Stellenwert, den wir in Deutschland vielleicht gerade mal einer Ratte zugestehen würden. Sie fristen ein Dasein ohne Würde oder gar Liebe, werden oft nicht einmal angefasst, geschweige denn gestreichelt... Kurz gesagt: Sie werden geduldet solange sie zu irgend etwas zu gebrauchen sind! Als Arbeitsgerät oder Alarmanlage zum Beispiel. Werden die armen Tiere krank oder ist man ihnen einfach nur überdrüssig werden sie ‚entsorgt‘.“ Um solche Hunde kümmern sich die Tierschützer, u.a. indem sie diese nach Deutschland „in liebevolle Hände“ vermitteln. Weil das aber ein schlechtes Licht auf die Griechen wirft, die ja nicht zuletzt von deutschen Touristen leben, verhängte der griechische Staat ein „Ausfuhrverbot“. Die Deutschen reagierten 2015 mit einer Petition, in der es u.a. heißt: „Griechenland be- und verhindert zur Zeit massiv die Ausreise von Hunden. Hetzerische Verleumdungskampagnen über die angeblich furchtbarsten Schicksale, die das vermittelte Tier am Zielort erwartet, werden großflächig gestreut. Unter anderem wird in den griechischen Medien behauptet, die Tiere würden in Versuchslabore geschickt, in der Fleischindustrie verarbeitet und in Bordellen missbraucht. Dieses Ausreiseverbot hat katastrophale Auswirkungen auf die notleidenden Streuner. Absurderweise blüht gleichzeitig der illegale Handel mit Haustieren und anderen Tieren in Griechenland. Tausende reinrassiger Tiere werden aus dem Ausland mit falschen oder fehlenden Dokumenten nach Griechenland eingeführt. Unzählige illegale Züchter vermehren unter schlimmsten Bedingungen Tiere aller Rassen. Hunderte von Anzeigen für den Verkauf dieser Tiere sind täglich im Internet zu finden.“ Also – wie einst Byron: auf nach Griechenland! „Unsere Tierärzte gehen nicht nur der Tiere wegen nach Griechenland, sie lehren auch den Griechen durch ihr Beispiel, dass der Mensch gegenüber dem Tier verantwortlich ist. Eine Entwicklungshilfe des Herzens,“ schreibt ein engagierter Veterinär im Forum „sms.at“ – unter dem Stichwort „Eulen nach Athen“.

.

Leserbrief:

Hallo,

der dümmste Artikel, der nur so von Fehlern strotzt, den ich je über Griechenland gelesen habe.

( Ich arbeite seit 50 Jahren mit griechischen Naturschützern zusammen)

Helmut Opitz

NABU-Vizepräsident

Am Tretenbach 11

D-77960 Seelbach

Tel. (+49) (0) 7823 649

Mobil (+49( (0) 173 93 58 93 2

Fax (+49) (0) 7823 5603

www.NABU.de

Die Adresse und die Nummern gelten auch für :

Fachschaft für Ornithologie Südlicher Oberrhein im NABU. e.V.www.fosor.de

Der NABU ist ein Mitgliederverband. Helfen Sie die Natur zu schützen, werden Sie jetzt Mitglied.

NABU – Nature and Biodiversity Conservation Union is the German partner of BirdLife International which is a global allianceof conservation organisations working in more than 100 countries. www.birdlife.org

.

Blinder Schäferhund

.

Hund in Pawlows Labor

.

Hundedenkmal (Russland)

.

Griechin mit deutschen Pudeln

.

Hunde-Denkmal (USA)

.

.

6. Flora und Fauna am Engelbecken

„2006 kam Prinz Georg Friedrich von Preußen, um sich einen Eindruck über die Probleme bei der Sanierung des Kanals zu verschaffen.“ (Webpage des Hauses Hohenzollern)

Wie erwähnt hatte der ursprünglich in Mitte gegründete Bürgerverein Luisenstadt die Bürgerbeteiligung bei der Rekonstruktion des Grünstrangs zwischen Urbanhafen und Engelbecken an sich gerissen

(siehe taz vom 12. 2. 08).

Er veranlasste, dass daraus ein original grün überdachter Korso wurde, ließ Bäume fällen und das Engelbecken mit Sandsteinquadern einfassen. Außerdem wurden noch zwei mal acht Fontänen im See installiert. Bevor dazu das Wasser abgepumpt wurde, hatte sich bereits eine vielfältige Flora und Fauna dort angesiedelt. Erwähnt sei insbesondere eine Rohrdommel: Obwohl der Schilfbewuchs am Ufer so dürftig war, dass mancherorts nur drei Halme dastanden, verstand sie es, sich zwischen ihnen nahezu unsichtbar zu machen. Der Biologe Cord Riechelmann war einer der wenigen, der sie dennoch entdeckte; er verriet ihr Nest jedoch niemandem.

Die Verschönerungsarbeiter machten das Schilf dann jedoch ringsum nieder. Nur vor der Seeveranda des Cafés am Engelbecken sind in diesem Jahr wieder einige Pflanzen nachgewachsen. Dort befindet sich nun auch die einzige Stelle, an der die Tiere im Wasser, so sie möchten, an Land gehen können – sieht man einmal von einem Entenhäuschen ab, das vor zwei Monaten im See verankert wurde. Von wem, weiß man nicht, denn die Bürgerinitiative hat man bei der Umgestaltung der zwei Grünzüge und des Engelbeckens ausgebremst.

Der oben erwähnte taz-Artikel rief sowohl die Baumschützer vom Landwehrkanal als auch etliche Anwohner auf den Plan, der Bezirksbürgermeister stoppte alle weiteren „Investitionen“. Die 16 Fontänen wurden jedoch nicht abgestellt; ihr Lärm geht nach wie vor den Spaziergängern auf die Nerven. Zumal niemand einsieht, warum aus Kostengründen so viele Brunnenfontänen abgestellt wurden, dann jedoch ausgerechnet in Kreuzberg 16 neue installiert wurden.

Andere, wie die Russin Tamara Ernst, lassen sich durch die Fontänen nicht davon abhalten, weiterhin die Enten zu füttern – um diese Jahreszeit fast ausschließlich weibliche Tiere. Tamara Ernst hatte 2003 im Lotto gespielt und dabei sechs Richtige gehabt. So glaubte sie jedenfalls, aber auf ihrem Quittungsschein standen ganz andere Zahlen. Sie meint, dies wäre durch den unsauberen Scanner im Lottoladen geschehen, der die Zahlen auf ihrem Schein falsch abgelesen hätte. Viele ähnliche Scanfehler in anderen Lottoannahmestellen schienen ihr Recht zu geben. Die „West-Lotto“ wechselte deswegen sogar alle Computer-Terminals aus. Die Berliner Lottogesellschaft war sich jedoch keiner Schuld bewusst und zeigte Tamara Ernst wegen Betrugs an

(siehe taz vom 17. 8. 05).

Ein Gericht bestätigte diesen Verdacht, indem sie ihn von Experten erhärten ließ. Tamara Ernst ging in Berufung. Aber sie verlor. Dennoch geht Tamara Ernst weiter täglich zum Entenfüttern an das Engelbecken, nebenbei arbeitet sie als Dolmetscherin – auf 1-Euro-Basis – in einem Migrantenbetreuungsprojekt.

Wieder andere haben es auf die mindestens zwei Wasserschildkröten abgesehen, die seit Jahren im Engelbecken leben. Diese haben sowohl das Ablassen des Wassers als auch die vielen Enten überstanden, die sie immer wieder gerne mit dem Schnabel nach unten drücken, wenn sie an die Wasseroberfläche kommen. Die Schildkröten sind wahrscheinlich froh, dass die Verschönerungsmaßnahmen wenigstens die Reiher und die Schwäne vertrieben haben. Bisher hat es auch noch kein Mensch geschafft, sie zu fangen und in seinem Terrarium zuhause zu reprivatisieren.

Die Wasserschildkröten fressen dasselbe wie die Enten. In einem diesbezüglichen Netzforum heißt es: „Es könnte so einfach sein: Man geht in den Zoohandel und kauft eine Dose Schildkrötenfutter. Die meisten Produkte sind laut Hersteller für so ziemlich alle Arten geeignet. Doch so ist es leider nicht. Schildkröten sind durchaus anspruchsvoll, was die Fütterung angeht. Abwechslungsreiche Fütterung ist oberstes Gebot!“ Dafür sorgen die Wasserschildkröten im Engelbecken selbst.

Anders ist es mit den Spatzen, die dort besonders viel hermachen. Es sind jetzt meistens die jungen mit noch etwas Flaum auf Rücken und Bauch. Sie lernen gerade, den Besuchern der Café-Terrasse und den Sonnenblumenkernekauern am Ufer

Leserbrief:

Lieber Helmut,

am 26.8. habe ich mit viel Interesse deinen Artikel über das Engelbecken gelesen, ich wohne ja in der Nähe, trank, als noch der Schwan dort brütete und alles noch schön und „wild“ aussah, gern einen Kaffee und erinnerte mich an ein Gespräch mit dir, dass dort eine Rohrdommel gebrütet haben soll. Da habe ich ja seinerzeit sehr heftig widersprochen, aber du bestandest strikt darauf.

Zwar habe ich nicht Biologie, sondern Kunst studiert, bin aber seit jüngsten Jahren ein obsessiver Vogelbeobachter- und -kenner und konnte mir partout nicht vorstellen, diesen extrem seltenen Vogel (ich glaube, es gibt ca. 600 Paare in ganz Deutschland) überhört zu haben, übersehen natürlich schon, da er sehr versteckt lebt – allerdings nur in sehr breiten Schilfgürteln in extrem ruhigen Gegenden. Beides trifft auf das Engelbecken überhaupt nicht zu und ich bin mir sicher, dass Cord – falls er ihn denn mit eigenen Augen gesehen haben will – einen Fischreiher bzw. Graureiher mit einer Rohrdommel verwechselt hat. Denn den nicht besonders seltenen Fischreiher sah ich dort des öfteren in zwei Ex. – allerdings nicht brütend, er nistet auf Bäumen. Also, eine brütende Rohrdommel im Engelbecken muss meiner Ansicht nach zu 99% eine Fata Morgana, eine Elfe oder eine (Zukunfts)vision sein.

Um also Gewissheit zu bekommen, fragte ich nach deinem Text nach beim Spezialisten für die genaue jährliche, systematische Bestandsaufnahme der Brutvögel in Berlin, Herrn Prof. Dr. Böhner, ob es denn wirklich möglich sei und erhalte die Antwort, dass „nach allem was ich weiß, sind Rohrdommeln zur Brutzeit, oder gar eine Brut, in der Berliner Innenstadt nie nachgewiesen worden.“ In den Randzonen der Stadt zb. Flughafensee hätte man mal die Rufe von Männchen vernommen, aber keine Brut festgestellt. Man solle zwar nie etwas völlig ausschließen, aber auch in den Auswertungen der Berliner ornithologischen AG bis in das Jahr 2006 gebe es solche Beobachtung nicht. Auch Böhner glaubt also in diesem Fall eher an eine Verwechslung des extrem scheuen Vogels, „vielleicht mit einem Graureiher“.

Nun habe ich in der Vergangenheit einmal Cord Riechelmann selbst um eine fachspezifische Information gebeten, als ich für mare den Text über das Säugetierpenismuseum verfasste. Ich bat um Verifikation seiner Ausage über die spezielle Verankerung des Walpenis im Körper. Der Satz wurde wortwörtlich, wie bestätigt, gedruckt und hatte den Leserbrief einer Biologin an mare zur Folge, die den Artikel wohl mochte, aber genau diese beiden Zeilen als „völlig absurd“ bezeichnete, ein spezieller Muskel, der den Penis halte, sei ja zu schön um wahr zu sein, eine Männerphantasie, meinte die Dame spöttisch und da Cord bei weiterer Nachfrage strikt auf die Richtigkeit seiner damaligen Aussage beharrte, fragte ich ihn, ob die Leserbriefschreiberin mit ihm direkt telefonieren könne, ein Streitgespräch unter Fachleuten, ich wäre da überfragt. Zwar weiß ich nicht, was aus dem Gespräch unter Experten geworden ist, aber Cord willigte ein, mit der Dame telefonisch zu klären, ob Muskel oder was immer sonst das Walglied hält...;-) Eigentlich ist mir das ja egal, aber in diesem Fall gabs einen der doch insgesamt seltenen Leserbriefe. Die kommen ja meist dann, wenn jemand einen „Fehler“ bemerkt zu haben glaubt.

Gut, das Penis-Muskelstück war eher eine Fachdiskussion, aber bei der Rohrdommel fühle ich mich denn doch berufen zu sagen, dass die Info, die du verbreitest, mindestens zu 99% nicht richtig ist. Persönlich hätte ich natürlich überhaupt nichts gegen Rohrdommeln in meinen Kiez, im Gegenteil – und vielleicht schaffen die es auch irgendwann wie Wildschwein, Fuchs und Falke die Stadt zu erobern, aber bisher gibt es nur eine Behauptung, deren Herkunft ausschließlich dein Gewährsmann mit unbekannter Quelle ist. Ich würde mich aber freuen, die Rufe des Vogels hier zu vernehmen, zukünftig auch Eisvögel und Störche im Engelbecken zu füttern und lasse mich gern überzeugen, wenn ich unrecht habe,

herzliche Grüße

Wolfgang

Wolfgang MüllerWaldemarstr. 48D- 10997 BerlinTel.: +49- 30 – 614 42 34wm@die-toedliche-doris.dehttp://www.wolfgangmueller.nethttp://www.die-toedliche-doris.de

.

Rohrdommel (Photo: wildvogelhilfe.org)

.

.

7. Affentheater

Der Kardinal Melchior de Polignac soll zu dem im Jardin du Roi erstmalig gezeigten Orang-Utan gesagt haben: „Sprich – und ich taufe Dich!“ Die indigene Dayakbevölkerung auf Borneo behauptet, dass diese von ihnen „Waldmenschen“ genannten Affen nicht sprechen, weil sie sonst arbeiten müssten. Auch 300 Jahre nach dieser Taufofferte geht es darum, unsere nächsten Verwandten zum Sprechen zu bringen. Große Fortschritte brachte diesbezüglich die Einführung der amerikanischen Gebärdensprache ASL in den „Mensch-Affen-Dialog“. Dabei handelte es sich durchweg um in Gefangenschaft lebende Tiere. Bei frei lebenden erwiesen sich zum Einen die Frauen unter den Verhaltensforschern als erfolgreicher, wobei die zweite Forschergeneration sich feministisch inspirierte, und zum Anderen mußten sie erst einmal umgekehrt die „Affensprache“ lernen.

„Derjenige, der den Pavian versteht, würde mehr zur Metaphysik beitragen als Locke,“ meinte Charles Darwin 1838. Die amerikanische Primatenforscherin Shirley Strum brauchte Jahrzehnte mit einem geduldeten Aufenthalt unter Pavianen in Kenia, um sie einigermaßen zu verstehen. Auf einem Kongreß berichtete sie, dass in ihren Horden schier permanent versucht werde, das soziale Zusammenleben erträglich zu gestalten. Und weil die Paviane dazu weitaus weniger Hilfsmittel haben als wir (Statussymbole, Sprache, Kleidung, Werkzeug etc.), deswegen sind sie quasi Sozial-Profis im Vergleich zu uns Menschen und machen das „wirklich nett“ – nicht zuletzt deswegen, „weil im Unterschied zu den Menschen keiner von ihnen über die Fähigkeit verfügt, die wichtigsten Lebensgrundlagen zu kontrollieren. Jeder Pavian hatte sein eigenes Futter, sein eigenes Wasser, seinen eigenen Platz im Schatten und sorgte selbst für die Abdeckung seiner grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aggression konnte zwar als Druckmittel eingesetzt werden, stellte jedoch einen gefesselten Tiger dar. Grooming, Einander-Nahesein, gesellschaftlicher guter Wille und Kooperation waren die einzigen Vermögenswerte, die man gegenüber einem anderen Pavian als Tausch- und Druckmittel einsetzen konnte. All das waren Aspekte der ‚Nettigkeit’...Was ich entdeckt hatte, war ein revolutionäres neues Bild der Pavian-Gesellschaft.“

Hoffen wir nun, 18 Jahre später, dass die wie immer semiamerikanisierte Veranstaltung und Ausstellung im Haus der Kulturen: „Ape Culture / Kultur der Affen“ uns Neues über diesen zwischenartlichen „Dialog“ bringt, der wohl so lange anhalten wird, bis der letzte Affe tot ist. Die vier Menschenaffen Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse, Bonobo sind bereits gefährdete Arten. Man darf nicht vergessen, dass sie eigentlich nie was mit uns zu tun haben wollten – im Gegensatz zu Hunden z.B.. D.h. wenn sie etwa in einer durchschnittlichen amerikanischen Akademikerfamilie aufwachsen, mit Messer und Gabel essen lernen, sich Drinks selbst mixen können, vorm Fernseher Illustrierte durchblättern usw., dann ist spätestens mit der Pubertät Schluß – und der langsam gefährlich werdende Affe wird in einen Zoo oder ein Versuchslabor abgeschoben. Man kann solche zivilisierten Affen nicht auswildern, „weil das so wäre, als würde man ein zehnjähriges amerikanisches Mädchen nackt und hungrig in der Wildnis aussetzen und ihm verkünden, es werde jetzt zu seinen natürlichen Wurzeln zurückkehren,“ wie die Schimpansenforscherin Jane Goodall sich einmal über ein derartiges Ansinnen empörte. Außerdem sind die unter Menschen aufgewachsenen Affen nicht mehr scheu, im Gegenteil, so dass sie jedem Affenjäger/-wilderer freudig entgegengehen.

In der Ape-Ausstellung des HKW wird eine Reihe künstlerische Arbeiten und Dokumente gezeigt, „die das Verhältnis des Menschen zu den anderen Primaten betrachten“. Dazu gehört auch die berühmte Dokumentation „Primate“ von Frederick Wiseman über das „Yerkes Primate Research Center“ in Atlanta. Anschließend möchte man alle dort arbeitenden Weißkittel kaltblütig erschießen. Einmal suchte der Verhaltensforscher Roger Fouts nach einer Unterbringung für seine schwangere Schimpansin „Washoe“, die sehr gut ASL sprach und gut Englisch verstand, dabei sah er sich auch in dem Affenforschungszentrum um; in seiner „Washoe“-Biographie schrieb er: „Wenn Yerkes human war, wollte ich nicht wissen, was ein inhumanes Labor war.“ Es geht aber immer noch widerlicher: 2012 erteilte z.B. das Europäische Patentamt (EPA) der US Firma Altor ein Patent auf einen genveränderten Schimpansen – für Medikamenten-Tests. Über den „Dialog zwischen „Empathie und Objektivierung“ wird im HKW ein Künstlergespräch mit Marcus Coates und eine Performance von Ines Doujak geboten. Den State of Science erfahren wir dann von Christophe Boesch, der das Affenforschungslabor in Leipzig leitet, vom „Viadrina“-Kulturwissenschaftler Klaus Weber und dem französischen Philosophen Cord Riechelmann.

Affenforschung

.

Affenforscherin

.

Malender Affe (gemalt von Gabriel von Max)

.

.

8. „Occupy Biology!“

Diese Parole haben sich all jene zu eigen gemacht, die mit Lebewesen Gen-Experimente machen – zu Hause in ihrer Küche. Man nennt sie auch „Biohacker“. In Kalifornien gelang es z.B. zweien, das Darmbakterium E.coli so zu manipulieren, dass es bei seiner Teilung ein Lied mitvererbt: Sie kodierten den Text des Liedes „It’s a small world“ in DNA-Sequenzen, die sie in das Erbgut der Bakterien einschleusten. Jeder Buchstabe wurde über eine spezifische Abfolge von DNA-Basen kodiert. So erklärten die beiden ihr Werk, mit dem sie in die Weltpresse kamen.

Aber „Occupy Biology“, das heißt gar nicht, jeder kann nun Gen-Experimente machen (es gibt dafür inzwischen preisgünstige „Werkzeugkisten“ und Wettbewerbe sowie „Summerschools“ an den Unis). Die „Occupy“-Bewegung drang ja auch nicht darauf, an die Wallstreet-Computer und -Logarithmen rangelassen zu werden. Sie kämpfte nicht für den „Zugang“ (Passwords). Übrigens „geschehen“ auch die ganzen Gen-Experimente vor allem auf den Bildschirmen von Rechnern.

„Occupy Biology“, das kann im Gegenteil nur heißen, dem ganzen gentechnisch ausgerichteten Neodarwinismus als „Leitwissenschaft“ die Deutungshoheit zu entwinden. Halb wurde das bereits mit dem Konzept der „Epigenetik“ versucht, insofern diese experimentell abgesichert davon ausging, dass gewisse Umwelteinflüsse sich doch vererben, ohne genetische Spuren zu hinterlassen. Ebenso vorsichtig hatten zuvor schon russische Symbioseforscher (am Beispiel von Flechten) und dann um 1900 der Anarchist Kropotkin mit seinem Werk „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ den Darwinschen „Kampf ums Dasein“ als Entwicklungsgesetz der Arten relativiert. In Rußland hielt man das „Konkurrenz“-Prinzip für englisches Insel- und Händlerdenken, das in der russischen Weite keine Gültigkeit habe. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte vor allem in Wien eine regelrechte Forschungswelle ein, die – oft in Arbeiterbildungseinrichtungen – „Genossenschaften in der Natur“ thematisierte. Aber schon in den Biologieseminaren an den DDR-Unis war dann selbst das Wort „Symbiose“ verpönt. Im Westen galten die kleinen Gruppen um die US-Mikrobiologin Lynn Margulis, die bei den Bakterien unverdrossen weitere Kooperationen suchten und fanden, als Abweichler. Aber mit der wachsenden Kritik am Neoliberalismus bekam dann nicht nur die Genossenschafts- bzw. Allmendeforscherin Elinor Ostrom als erste Frau einen (Wirtschafts-) Nobelpreis. Unter den Biologen in Ost und West, mindestens unter den Verhaltensforschern, kam gleichzeitig auch das Thema „Altruismus“ auf. Zwar gab es einige geharnischte Darwinisten, die alle beobachteten Beispiele – u.a. aus der Vogelwelt – sogleich zu einem darwinregelkonformen „Egoismus“ uminterpretierten, aber das waren vielleicht schon Rückzugsgefechte. Denn inzwischen macht es nicht nur die Unterwasser-Aufnahmetechnik und die Sequenziertechnik in den Labors möglich, ganze Lebensgemeinschaften und ihre miteinander sowie mit Bakterien verbundenen Stoffwechselprozesse quasi auf einmal zu analysieren. Man spricht dabei von „Holobionten“ und denkt dabei z.B. an den Mensch und seine Milliarden Bakterien, Pilze, Protisten in und an ihm und um ihn herum, ohne die er nicht leben kann, so dass man von einem „Individuum“ schlechterdings nicht mehr reden kann. Im biologischen Sinne gibt es kein Einzelwesen (mehr). Auch dieses Forschungskonzept ist nicht so neu, wie es sich ausgibt und ist zudem bereits in der „Ökologie“ angelegt. Als der Biologe Ernst Haeckel diesen Begriff 1866 „erfand“, stand es für die Erforschung der „Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenz-Bedingungen rechnen können.“ Haeckel arbeitete selbst jedoch am Wenigsten ökologisch, denn er fing, untersuchte und zeichnete vor allem marine Kleinstlebewesen, u.a. „Radiolarien“, von denen er über 100 erstentdeckte – und benamte. Daran ist eher etwas Antiökologisches, insofern er „seine“ Meerestiere isolierte – und unter dem Mirkoskop „zu Tode kuckte,“ – wie er sagte, aber er brauchte unbedingt eine Professur, mithin ein regelmäßiges Gehalt, weil er seine Verlobte heiraten wollte. 1877 prägte der Biogeograph Karl August Möbius das Wort „Biozönose“. Darunter faßte er „eine Auswahl und Zahl von Arten und Individuen, welche sich gegenseitig bedingen...“ Und Möbius meinte es ernst damit: Er erforschte die Lebewesen an und auf den Austernbänken an der deutschen Küste, wobei er prüfen sollte, ob man dort wie an der französischen Westküste künstliche Austernzuchten anlegen könnte – was er dann in seiner Schrift „Austern und Austernwirtschaft“ verneinte. Die Austernbänke ließen sich laut Möbius aufgrund der Bodenbeschaffenheit der Nord- und Ostsee nicht ausweiten. Ironischerweise haben sich heute die an Stelle der 1968 ausgerotteten Nordsee-Austern eingeführten US-Austern derart munter vermehrt, dass sie bereits die hiesigen Miesmuschelbänke überwuchern.

Erwähnt sei ferner, dass es sich schon bei den Verhaltensforschern, die erstmalig ganze Affengruppen beobachteten (und nicht bloß das stärkste Männchen und seine Rivalen), um Feministinnen handelte. Noch viel mehr jetzt bei der Erforschung der „Holobionten“. Für die Leiterin der Abteilung „Symbiose“ im Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie in Bremen, Nicole Dubilier ist das kein Zufall: „Ist doch klar, es geht um Kooperation.“

Als Begründer der „Mikrobiologe“ gilt jedoch ein Mann: der Berliner Ökologe Christian Gottfried Ehrenberg. Er entdeckte 1848, dass sogar der Grund und Boden, auf dem Berlin steht, „aus diesen winzigen hartschaligen Tierchen besteht.“ Gemeint waren damit „Infusorien“ – amöbenähnliche sog. „Aufgußtierchen“. Die Berliner Hausbesitzer wollten daraufhin entsetzt wissen, ob damit nicht die Gefahr bestünde, dass sich ihre Häuser davonbewegen könnten. Ehrenberg beruhigte sie: „Das tun die so vorsichtig, dass Sie nicht begreifen, warum Ihr Haus eines Morgens an der Elbe steht.“

Leserbrief:

Sehr geehrter Herr Höge,

Sie wollen doch wohl nicht im Ernst behaupten, dass die maritime Mikrobiologie eine Domäne der Frauen ist. Dieser Eindruck ist doch rein der Ideologie des Gender-Mainstreaming geschuldet. Es ist doch vielmehr so: Wenn jetzt eben die hochdotierten Stellen von Quotenfrauen belegt sind, dann fehlen die noch höher qualifizierten Männer, die diese sich zur Paarung aussuchen müssten. Das heißt, die hochqualifizierten Möchtegernalphaweibchen sterben alle kinderlos aus. Es ist immerhin ein riesiges Glück, dass natürlich gebliebene, normal gebliebene Frauen noch immer das evolutionäre Erbe in sich tragen und sich den Alphamännchen zuwenden. Und sie sind die absolute Mehrheit, die von ihnen zitierten Frauen sind gewissermaßen biologische Ausreißer. So was hat es immer gegeben.

Hochachtungsvoll

Klaus-Dieter Heitkamp

.

Die Mikrobiologin Lynn Margulis in ihrem Labor

.

.

9. Spatzenkriege

Obwohl der Sperling als Singvogel offiziell ebenso geschützt ist wie die auch nicht gerade wegen ihres Gesangs berühmte Krähe, verschwindet er langsam aus den Städten, weil renovierte Häuser und Neubauten ihm keine Nistmöglichkeiten mehr bieten. Schon einmal, mit der Abschaffung der Pferde, litten die Spatzen plötzlich schwere Not. Dafür bürgerte man sie in Australien und Nordamerika, auf Java und Neuseeland ein, wie der Spatzenfreund Alfred Brehm schrieb. Auf Helgoland wurde die Brutpopulation durch den Zweiten Weltkrieg und die Evakuierung der Bevölkerung ausgelöscht, mit dem Wiederaufbau und der Rückkehr der Helgoländer kamen jedoch auch die Spatzen wieder auf die Insel: keine 24 Stunden später.

In früheren Zeiten hat man immer wieder versucht, sie ein für alle mal zu vernichten. In Preußen vor allem während der Trockenlegung des Oderbruchs und anderer Feuchtgebiete ab dem 18.Jahrhundert: Mit der Verwandlung von Sümpfen in Siedlungsland ging stets der Kampf gegen Schädlinge – vom Wolf über die Malariamücke und den Biber bis zu den Spatzen – einher. Der König von Preußen setzte Prämien dafür aus: Zwischen 1734 und 1767 wurden allein in den Grenzen der Alten Mark Brandenburg fast 12 Millionen Spatzen getötet.

Unter Maria Theresia tat es Österreich den Preußen nach – und begann ebenfalls einen Vernichtungsfeldzug gegen die Spatzen, die fortan als die allergrößten „Getreideschädlinge“ galten. Jedes Haus im Flachland hatte fortan fünf Spatzen-Köpfe jährlich abzuliefern und jedes Haus im Gebirge mindestens drei. Bei Unterschreitung des Abgabesolls an Köpfen drohten Geldbußen. 1761, im zwölften Jahr der Aktion, wurde das Soll landesweit um 22.200 unterschritten – indem 12.955 Spatzenköpfe abgeliefert wurden. Etwa gleichzeitig kamen Kochbücher auf den Markt – mit Rezepten zur Zubereitung von Spatzen und anderen Kleinvögeln. Der Linzer Historiker Georg Wacha hat ausgerechnet, dass der 14 Jahre dauernden Schädlingsbekämpfungsaktion in Österreich etwa 200.000 Spatzen zum Opfer fielen. Etwas anders sah es im damals noch autonomen Salzburger Land aus, wo bis zur Französischen Revolution das Fangen oder Schießen von Wildtieren und -vögeln, ausdrücklich auch von Spatzen, der Obrigkeit vorbehalten war und folglich als Wilderei galt.

1958 kam es im Rahmen des „Großen Sprungs nach vorne“ in China zu einer Hygienekampagne, die eine Ausrottung der „vier Übel“ – Ratten, Spatzen, Fliegen und Moskitos – zum Ziele hatte. Das Nachrichtenmagazin der ARD berichtete rückblickend: „Mao Tse tung will Ernteausfälle bekämpfen und ruft zum Krieg gegen die Schuldigen auf, die angeblich zu viel Getreide vertilgen. Zum Krieg gegen den Spatz! 600 Millionen Chinesen müssen gegen den gefiederten Volksfeind antreten. Sie veranstalten einen infernalischen Lärm, um die sensiblen Vögel so zu ängstigen, dass sie so lange in der Luft umherschwirren bis sie schließlich erschöpft oder tot zu Boden fallen. Am Ende haben die Chinesen an die zwei Milliarden Tiere erschlagen“. Weiter behauptete die ARD: „Aber Maos Spatzenkrieg gerät zum Desaster: Die Ernteausfälle steigen dramatisch an, eine große Hungersnot beginnt. Kein Wunder: Fressen doch Spatzen sehr gerne Getreideschädlinge! China muss nun Spatzen importieren – ausgerechnet vom ungeliebten Nachbarn Russland. Für Mao eine Riesen-Blamage. Bis heute aber ist der Spatz in China rar geblieben“. Dafür tourt der Chor „Die Ulmer Spatzen“ nun durch China!

Das mit dem Spatzenimport aus der UDSSR ist natürlich Unsinn. Es wurde 2014 von Frank Dikötter, einem in Hongkong lehrenden Antimaoisten, korrigiert. Zwar stimme es: „Mao verlor seinen Krieg gegen die Natur“, aber die „Opfer dieses Feldzugs“ waren die Menschen, denn von ihren Freßfeinden befreit verschlangen daraufhin die Heuschrecken Millionen Tonnen Getreide. Mao ließ sogar Getreide aufkaufen – mit der Begründung: „Wir lassen besser die Hälfte der Menschen sterben, damit die andere Hälfte genug zu essen hat.“ Und so geschah es dann angeblich auch. Laut Dikötter verhungerten 60 Millionen Menschen. Es will mit seinen Berechnungen die von Mao verursachte „Große Hungersnot“ ebenso bekannt machen wie die beiden vorangegangenen Großkatastrophen „Holocaust und Gulag“, meint der indische Schriftsteller Pankaj Mishra (in seinem neuen Buch über China und seine Nachbarn). Der Westen will da aber nicht so richtig mitziehen, weil er diese große Hungersnot schon in der Ukraine unter Stalin untergebracht hat – und sogar ein neues Wort dafür kreiert hat: „Holodomor“.

.

Leserbrief:

Na na,machen Sie sich da etwa noch schnell über die große ukrainische Hungersnot lustig?! Igor, Spandau

.

Junge Spatzen (kunstkreis- friedrichsdorf.de)

.

.

10. Zierfische Etikettieren

Es ist nicht uninteressant , zu kucken, wie Meeresbiologen und solche, die sich dafür hielten, bei ihren teuren und aufwendigen Exkursionen/Expeditionen zu tropischen Korallenriffen das Wissen fischten. Z.B. Ernst Haeckel (in Messina, Algerien, Ceylon), John Steinbeck (im Golf von Kalifornien), Irenäus Eibl-Eibesfeldt/mit Hans Haas (Malediven, Galapagos) und Jacques-Yves Cousteau (Malediven, Seychellen, Madagaskar)...Erst einmal angelten oder kescherten sie die Meerestiere, tauchten auch nach ihnen – harpunierten sie dann...photographierten bzw. filmten sie aber auch bald, mikroskopierten und zeichneten sie. Gleichzeitig engagierten sie jedoch auch Fischer bzw. „Enheimische“ und Jugendliche, die für sie gegen geringe Bezahlung alle möglichen Tiere sammelten, während sie mit dem wissenschaftlichen Bestimmen der letzten Fänge beschäftigt waren. Es kamen wahre Mengen zusammen – fast alle „Objekte“ waren bereits tot, bis auf die wenigen, die das Fangen überstanden hatten und in Glasgefäßen mit frischem Meereswasser noch so lange lebten, bis auch sie dran waren – unters Messer oder Mikroskop zu kommen. Bei der Bestimmung der Art (oder ist es nur eine Varietät, die laut Darwin erst eine Art werden soll?) braucht es den bisherigen Erkenntnisstand über sie. Wenn dann zweifelsfrei feststeht, dass sie bisher unbenamt im Meer lebte (höchstens den Einheimischen unter seltsamen Bezeichnungen bekannt, die man ignorieren konnte), bekam sie einen Namen, oft auch noch mit dem Orts- oder Schiffsnamen verbunden. Dabei wurde nicht selten ein Individuum für seine ganze Art genommen. Danach kam das Exemplar in ein Glas mit Spiritus und da drauf ein Etikett.

„All labelling is lethal!“ – jedenfalls für das betreffende Meerestier. Darwin hat bei seinen Galapagosfinken sogar die „Museumsetiketten“ selbst geschrieben – die noch heute im British Museum an den Füßen der Tiere hängen. Darwins „Vertreter“ in Deutschland, Ernst Haeckel, prägte zwar den Begriff „Ökologie“ 1868 (zur Erforschung der „Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenz-Bedingungen rechnen können“), er selbst forschte jedoch so gut wie gar nicht in diese Richtung, sondern konzentrierte sich vielmehr als Physiologe und Künstler auf die Farben und Formen der Einzeltiere, die er isolierte und unter dem Mikroskop zu bestimmen versuchte, wobei er 101 neue Arten entdeckte – allein bei den Radiolarien (Strahlentierchen).

Um das Gegenteil bemüht sich die österreichische Fischverhaltensforscherin Ellen Thaler, die zeigen will, „dass bei all dem umfassenden Wissen über Technik und Systematik allzu oft etwas Wesentliches auf der Strecke bleibt: nämlich die Koralle, der Krebs hier, die Muschel dort und schon gar der Fisch, das Individuum also, an dem wir unsere helle Freude haben sollten!“ Dazu wurde sie sowohl Aquarianerin als auch Taucherin. Über ihre Verhaltensforschung unter Wasser vor den Malediven schrieb sie das Buch „Die Stunde des Chamäleons“. Es geht ihr darin um das komplexe Sozialverhalten von Riffbewohnern. Aber auch in ihren kleinen Riff-Aquarien zu Hause will sie „Verhalten sehen, ein Eckchen möglichst echter Ökologie im Minilebensraum.“ Zuletzt – 2004 – gab sie eine Ausgabe der Aquarianer-Zeitschrift „Koralle“ über „Doktorfische im Meerwasseraquarium“ heraus.

Der Leipziger Zoologe Günther Sterba blieb zwar Hobby-Aquarianer, aber seine Bücher über Aquariumsfische erreichten Millionenauflagen. Über ihre Benamung schrieb er: „Die Aquaristik wäre gut beraten, wenn sie nicht jede Namensänderung sofort aufgreifen, sondern abwarten würde, ob die Änderung allgemeine Anerkennung findet.“ Sein Biograph Klaus Breitfeld meint in einem Artikel auf der Internetseite des Aquariumsvereins „Nymphaea Leipzig“, dass Sterba wesentlich mit dazu beitrug, „dass die Aquaristik einen eigenen wissenschaftlich fruchtbaren Arbeitsstil entwickelt hat, durch den die Kluft zwischen aquaristischer und wissenschaftlicher Ichthyologie weitgehend beseitigt wird.“ Sterba schrieb u.a. eine Monographie über die Entwicklung einer bis dahin unbekannten Doppeltier-Art: ein parasitischer Meereswurm, der nur als Pärchen vorkommt, wobei die zwei Individuen kreuzweise verwachsen sind. Mehrere Fischarten wurden nach ihm benannt.

Leserbrief:

An die taz

Hiermit schicke ich Ihnen eine Illustration des Doppeltiers, damit man weiß, was die Natur sich da wieder geleistet hat [siehe unten]. Im übrigen darf ich Ihnen als Ostler sagen, dass Ihr Autor längst nicht alle Verdienste unseres ehemaligen DDR-Fischdoktors Sterba erwähnt hat, schade.

Ingeborg Dreher, Wismar

.

.

.

11. Naßforsche Mitforscher

Die Mitforscherbewegung – „Citizen Science“ – kommt aus Amerika, wo man überhaupt viel mehr als bei uns tut, um Forschungsergebnisse zu popularisieren. Als die Beziehungen zwischen den USA und der UDSSR mit Reagan und Thatcher langsam „vereisten“, entstand in Kalifornien zunächst eine „Citizen Diplomacy“ (Bürgerdiplomatie), die Beziehungen und Projekte zwischen den Bürgern beider Länder entwickelte – von unten also. Bei „Citizen Science“ geht es meist um Wissenschaftsprojekte, die wegen ihres z.B. flächenmäßigen Umfangs nicht von Professionellen allein bewältigt werden können. Es ist eine neue Art von „Big Science“. Die „The Trumpeter Swan Society“ z.B. kümmert sich seit 40 Jahren um Trompeterschwäne, u. a. indem sie die Tiere zwecks Identifikation „beringt“. Sie waren in den USA beinahe ausgerottet worden: 1937 gab es nur noch 73 Exemplare. In den letzten 10 Wintern sind jedoch laut TTSS wieder mehr als 2200 Trompeterschwäne an Bleivergiftung gestorben, weil sie auf ihren Rastplätzen Schrotkugeln verschluckten. Da sich die mit Jagdblei verseuchten Gebiete ausdehnen, bittet die „Trumpeter Swan Society“ um Unterstützung durch „Citizen Scientists“. Die Zoologen der Universität Melbourne wollten Genaueres über das Paarverhalten von Trauerschwänen wissen. Dazu untersuchten sie einige Jahre lang 250 von ihnen gekennzeichnete Vögel im „Albert Park Lake“. Heraus kam dabei: Eins von 20 Paaren trennt sich nach einiger Zeit wieder, unabhängig davon ist ihr Hang zur Untreue groß (etwa 15% aller jungen Schwäne werden unehelich geboren). Um weitere Erkenntnisse über die „Trauerschwäne“ zu gewinnen, bat das Trauerschwan-Forschungsprojekt um die Mitarbeit der Bevölkerung. Die schwarzen Schwäne führen ein weitgehend nomadisches Leben, damit man ihre Wege und Aufenthalte mindestens im Bundesstaat Victoria kennt, braucht das australische Projekt („myswan.org.au“) möglichst viele „Citizen Scientists“.

.

Am großen US-Projekt „eBird“ beteiligen sich bereits fünf Millionen „Birdwatcher“ weltweit, indem sie ihre Beobachtungen dort veröffentlichen. In Deutschland gibt es ein ähnliches Internetprojekt: „naturgucker.de“, zu dem bis jetzt 16.000 Menschen fast 5 Millionen Beobachtungen und 350.000 Naturbilder beisteuerten. Bei dem einen wie bei dem anderen „Citizen Science“-Projekt geht man von „etwa 2% unbrauchbaren Daten“ aus. „Ein solches Modell ist leistungsfähiger als jeder personengebundene Ansatz,“ versichert einer der NABU-Geschäftsführer – Stefan Munzinger. Und der Ökologe Josef Reichholf meint in seinem neuen Buch „Ornis“, dass man nicht Biologie studiert haben muß, um sich als Ornithologe zu betätigen. In den von Heiko Werning redigierten Zeitschriften Draco, Reptilia und Terraria, ebenso in dem im selben Verlag erscheinenden Aquarianer-Magazin „Koralle“ publizieren schon seit langem Fachleute und Amateure. Ohne die Laien, von denen nicht wenige tausende von Stunden vor ihren Fischbecken verbringen, sähen die Ichthyologen alt aus.

.

Der Wissenssoziologe Bruno Latour spricht von „Mitforschern“, die wir alle werden müssen. Nicht, weil die Wissenschaft sonst nicht vorankommt, sondern im Gegenteil: Weil die Wissenschafts- und Technik-Experimente längst über das Labor hinausgewachsen sind und uns alle mit einbezogen haben. Wir haben also bloß noch die Alternative, Forschungssubjekt oder -objekt zu sein. Wobei Latour mit seinem „Parlament der Dinge“ so weit geht, dass er sagt, auch z.B. die o.e. Trauer- und Trompeterschwäne sowie Heiko Wernings Reptilien und Amphibien und die von den „Koralle“-Autoren thematisierten Aquarientiere und -pflanzen müssen an den Verhandlungen beteiligt werden.

.

Es ist absurderweise noch nicht lange her, da wurden alle Nichtwissenschaftler aus der Forschung gedrängt: In den Botanischen Gärten nahmen z.B. die Gärtner keine eigenen Pflanzungen mehr vor, in den Diskussionen der Verhaltensforscher wurden die Tierpfleger nicht mehr beteiligt und heilkundigen Laien wurde von den Ärzten das Praktizieren verboten. Aber dann entstand mit der antiautoritären Studentenbewegung, mit „Jugend forscht“ und den „Genialen Dilletanten“ eine Gegenbewegung. Und so werden in manchen Kreuzberger Kneipen nun z.B. Dialoge wie der folgende geführt: „Machen wir noch eine Bierforschung oder eine Nachhausegehforschung?“ „Ich muß erst mal eine Dönerforschung machen.“ Inzwischen spricht schon jeder Künstler, wenn er auch bloß 10 Holzlatten zusammengenagelt hat, wie selbstverständlich von „Materialforschung“.

Lesermail:

Lieber Autor,

das war ich, der damals den Forschungsbegriff in Dimitris Fischbüro derart „stretchte“. Und an dem von dir zitierten Dialog war Susanne Barkomi beteiligt. Wir machten uns damit über die ganzen Künstler lustig, die ständig von Forschung reden. Das sagst du aber nicht, sondern schiebst diesen unseren Gedanken auf deine Seite...Na ja, ich überlaß ihn dir. Gruß Anke Weihmeier

.

.

.

.

.

12. Totila – Was nun?

Paul Schokemöhle, der einst zusammen mit Josef Neckermann „für Deutschland“ ritt, ist ein Münsterländer Eier-Großhändler, der ein nach ihm benanntes Gestüt besitzt und eine nach ihm benannte Spedition, die er mit dem Spruch bewirbt: „Schlüsselbegriffe wie ‚Just-in-time‘ oder ‚Outsourcing‘ stehen dabei im Vordergrund.“ Jetzt hat er seinen für 10 Millionen Euro gekauften Hengst „Totilo“ outgesourct; in dem Sinne, „dass sich der Hengst zurückzieht,“ wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, die uns jedoch beruhigt: „Schockemöhle kann das finanziell verschmerzen.“ Gleichzeitig erinnert die SZ aber daran, dass der berühmte „Springreiter“ als „Ausbilder und Geschäftsmann“ zwei Mal „vor Gericht“ stand: wegen Tierquälerei und Steuerhinterziehung.

Darum geht es aber gar nicht, sondern, ob Totila, der „Millionenhengst“, als „größter Tänzer der Dressur-Welt“ das alles verschmerzen kann? Man darf nicht vergessen, ein Pferdepfleger mit einer besonders feinen, zarten Hand hatte ihm bis vor kurzem noch täglich einen runtergeholt. Der aufgefangene Samen – gut für die Befruchtung von 200 Stuten in aller Welt – brachte Schockemöhle über 1,5 Millionen Euro jährlich ein. Die SZ spricht nun vom „Karriere-Aus“ des „Wunderpferds“ – wegen einer „mysteriösen Sport-Verletzung“: Aber deswegen kann der Hengst doch weiter Samen spenden! Auch mit einem verletzten Knie. Nein, kann er nicht: Das Geheimnis der Zoologie ist der Münsterländer Bauernadel – soll heißen: Die Pferdezüchter sind die größten Rassisten! Ein Verdacht, den bereits der schleswig-holsteinische Milchbauer Mathias Stührwoldt in einer taz-kolumne äußerte. Der Hengst muß permanent in „wichtigen Wettbewerben“ antanzen („Passion to Perform“ heißt dort sein Auftritt), weil seine Siege automatisch dem Samen zugute kommen, diesen quasi anreichern. Die Saudis waren immer ganz wild danach – obwohl „Darwin“ witzigerweise bei ihnen verboten ist.

Leserbriefe:

Lieber Höge,

Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Pferdezüchterkreisen zu hören ist, soll aus Totila eine Tortilla werden. Edith Senker, Verden/Aller

.

An die taz:

Die „Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN)“ in der Freiherr-von-Langen-Straße 13, 48231 Warendorf, beschreibt ihren Dumpfdarwinismus wie folgt – stolz: „In einem aufwändigen Zuchtwertschätzverfahren wird das genetische Vererbungspotenzial eines Hengstes anhand von Eigen- und Verwandtenleistung ermittelt. Im Herbst jeden Jahres werden die Integrierten Zuchtwerte für Deutschlands Hengste geschätzt. Die Qualität der genetischen Vererbung wird in einem Zuchtwert in den Disziplinen Dressur und Springen angegeben.“ Schockemöhle lag oft über Kreuz mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bzw dem „NRW Landgestüt“ in Warendorf, aber in dieser Hinsicht und sie sich einig: Die „Eigenleistungen“ gehen in die Ermittlung des „Zuchtwerts“ ein, nach diesem bemißt sich der Preis des Samens und danach der Versicherungswert des betreffenden Hengstes und die Aufmerksamkeit, die er in Münsterländischen Pferdeliebhaberkreisen und weit darüberhinaus „genießt“.

Die Stute aber, die mit seinem Samen befruchtet wird, dann das daraus resultierende Fohlen austrägt und bis zum „Absetzen“ pflegt, ist nur ein blödes Gefäß für in diesem Fall Totilas Nachwuchs – ein lebendes Transportmittel, das ihn auf den Markt bringt. Ins globale Warendorf! Die dortige Freiherr-von-Langen-Strasse ist übrigens nach dem SA-Sturmbannführer Carl-Friedrich von Langen benannt, der sich laut Wikipedia „ernergisch für eine Überführung der ländlichen Reit- und Fahrvereine in die SA einsetzte“. Der Rittmeister und Gutsbesitzer aus Parow bei Stralsung „begann 1920 eine sportliche Karriere. Acht Jahre später gewann er bei den ersten Olympischen Spielen, an denen Deutschland wieder teilnehmen durfte, zwei Goldmedaillen in der Dressur (Einzel und Mannschaft). Die Nazis verfilmten sein Leben 1941 mit dem Titel ‚...reitet für Deutschland‘ als arisch-heroisches Rührstück; das 1944 vom Reichspropagandaminister Goebbels als Film von ’nationaler Bedeutung‘ eingestuft wurde. Freiherr von Langen starb an den Folgen eines Sturzes bei einem Military-Wettkampf in Döberitz,“ wo es seit der unseligen Wiedervereinigung mehr Pferde als Menschen gibt, weil die Westberliner Pferdebetriebe dort sofort hinzogen. Dallgow-Döberitz hat im übrigen eine wichtige „militärgeschichtliche Bedeutung. Die Errichtung des Truppenübungsplatzes Döberitz unter Kaiser Wilhelm II. in den Jahren 1892–1895 hat die Entwicklung und das heutige Erscheinungsbild des Ortes“ laut Wikipedia „nachhaltig geprägt. So ist zum Beispiel die Heerstraße, welche als heutige B5 von Dallgow-Döberitz bis in die Mitte von Berlin führt, bereits damals als Aufmarschstraße bis Dallgow-Döberitz ausgebaut worden. Das ehemalige Truppenübungsplatzgelände ist heute ein Naturschutzgebiet.“ einen Großteil hat die Heinz-Sielmann Stiftung gekauft, die dort vom Aussterben bedrohte Tiere, u.a. Przewalski-Pferde, einhegte.

Die Stiftung benutzt dabei teilweise Gebäude der ehemaligen sowjetischen „Löwen-Kaserne“, noch während ihres Abzugs aus Deutschland klaute die Bundeswehr ihnen ihr Löwendenkmal, das neben dem Haupteingang zu den Kasernen stand; der Kommandantur gelang es jedoch nach zähen Verhandlungen und Drohungen, den Löwen wieder ausgehändigt zu bekommen, er wurde von ihnen mit nach Russland genommen.